Alexi von Jawlensky

Tu dois être limpide et habiter l’instant

Pour qu’en toi Dieu se voie et doucement repose.

Angelus Silesius, L’Errant chérubinique

Et laissant à sa femme le soin de lui lacer ses pinceaux aux poignets, l’homme a demandé qu’on ferme les volets sur le reste de son œuvre déjà saisie et condamnée comme « art dégénéré », et qu’on le laisse tranquille avec l’aventure du Cavalier bleu et des dessins pour artiste qu’il avait pu prendre jusqu’ici pour de la peinture, et qu’on ne vienne plus le faire rire avec les portraits.

Comme de tels instants ne se passent pas sans reniement, il n’a plus répondu aux lettres, n’a pas relu les avertissements de la presse nazie et a planté son chevalet devant la mort, enfin.

Jawlensky – que je croyais d’abord l’auteur des seules têtes sursanguines et farouches d’Espagnoles à cou large – Jawlensky – qui aplatissait à la spatule des paysages que le temps a fini par déplanter – Jawlensky aux doigts boudinés et jouisseurs, exilé, affectueux envers toute nature par hasard placée entre ses mains et inséparable de la figure russe du coupable lucide, sa forte stature prise d’essoufflements, corsetée dans la douleur sans fond d’un squelette qui ne le portait plus, a été brutalement dévissé de la vie en 1935 par une arthrite aiguë et jeté dans le tonnerre d’un millier de doutes appelés par lui Méditations.

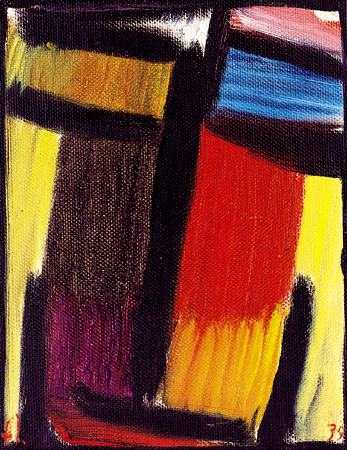

Autoportrait – Jawlensky

Se sachant déjà trop faible pour espérer en lui-même, il a muré son désir dans une maison faite pour sa mort, est allé droit à l’immobilité complète de ses sens, a attendu de bien voir une dernière fois, et est parvenu à la hâte à se ciseler, dans un carreau de fenêtre qui lui restait, la face de son Sauveur qui était la seule et dernière chose qu’il eût envie de peindre et qu’il pouvait peindre dix mille fois sans se lasser.

Mains muettes, tout l’arbre des os se brisant de l’intérieur par des secousses indéfinissables, il a guetté ce que lui dicteraient ses dernières forces, soutirant aux signes de son désastre proche des formes, des tableaux, plutôt même des icônes, qui ressemblent tant à des preuves que l’histoire de la peinture a pudiquement jeté le voile dessus.

Dans la solitude, dans la perpétuité, répétant inlassablement le même geste imparfait avec des moignons lourdauds, le peintre a quitté ses manières coutumières de faire, mué en gros traits la courbe fine qui était sa griffe, son insigne, et guidé par des moyens de vagabond qui s’essuie la bouche d’un revers de manche, il s’est mis à mendier dans la même lucarne de vingt centimètres par trente les variations de la lumière sur un même thème. Comme s’il s’était assis au même endroit tous les jours jusqu’à sa fin.

Force est de dire qu’il ne quitta plus ce thème, qu’il ne chercha plus ailleurs le soleil. La lucarne se remplissait doucement, il n’avait qu’à s’asseoir avec ses pinceaux attachés à lui comme des attelles, salissant son tablier, et respirer.

Il s’asseyait, et tout ce qui était venu là en un jour lui réapparaissait ; il voyait la tête qu’il peignait, le trépied, ce début de drapeau mâle environné d’espace, la toile que même petite il n’était plus capable de déplacer lui-même et qu’il fallait qu’on lui apporte, comme un repas méticuleux, comme un vêtement, une médecine.

La toile, blouse blanche encore, insupportable, apportée par Hélène Nesnakomoff – ma renarde, pose ta tête sur mes genoux, je ne suis pas heureux et pourtant tu suffis – la toile dont il ne pouvait plus en vrai maître faire ce qu’il voulait, qu’il n’avait jamais ménagée, avant, avant qu’il ne fût nécessaire de se ménager soi, avait un poids tel qu’il ne savait plus l’attaquer.

Comment dire ainsi par quelle servitude s’entamait sa sagesse. Par quel pouvoir à lui imposé il devenait réellement maître, ne peignant plus par capacité mais par manque de moyens, physiquement parlant, réellement au pur début de ses forces manquantes.

Comme une lucarne : vingt centimètres par trente.

Tous les tableaux pareils, un visage au milieu.

Même croisée d’un voyage qui nous revient en mémoire chaque fois que nous tentons de repenser à une maison hospitalière, à un lieu sauvé, mêmes coloris frais, péruviens, de la laine qui protège, mêmes lèvres serrées sur le goût du maïs grugé, même obsession cuisante d’un visage rectangulaire, vertigineux, ouvert et solide comme les figures de proue colossales, échouées au terme de leur navigation impersonnelle, dans l’herbe rare de l’Ile de Pâques, ici sur cette autre île incompréhensible, l’Eglise intemporelle. Grande ramée aux joues trop longues des dieux perdus face à la mer.

Meditation – Jawlensky

Ne s’accordant plus rien d’autre donc que l’opacité d’un mur terrible à traverser – et ne trichant pas, subissant réellement comme on subit ce qui s’impose et ne devient que malgré nous une issue possible, nous consacrant ainsi dans l’obéissance jusqu’au bout, dans l’aboutissement de notre être en ses extrémités de douleur, de solitude et de vérité, – n’ayant pas possibilité de s’accorder rien d’autre pour surseoir à sa vérité, ne jouant pas à l’instar des artistes en herbe à devancer son impensable par des ironies dérisoires, désespoirs qui se servent à eux-mêmes leur malédiction, il a avancé comme Œdipe sous l’orage de lui-même, désormais, de véritablement lui-même puisque soumis à une fatalité plus grande que lui, jusqu’à l’endroit où il serait consumé, sur d’humbles rectangles à peine hauts comme une brique qui ont rassemblé les quelques grammes de peinture qu’il pesait encore face à la vie.

Comme sans doute tout le monde, l’environnement funèbre de ces tableaux m’a d’abord glacé.

Ces pelletées de noir où surgit à peine la modique caricature d’un agonisant, la tentative à peine stylisée et simpliste d’un sourire ou d’une peine, le peu d’efforts apparents du peintre en somme m’ont trouvé réticent.

Je leur en ai même voulu de réduire – croyais-je – le mystère en l’exposant différemment, en attaquant ainsi à l’os et à la limite du figuratif ce dont mon œil attendait habituellement charge pleine et incarnation généreuse, rassurante.

Chantourné aux expositions très visibles de ce qu’il connaissait déjà, mon regard s’est arrêté à la première Méditation de Jawlensky en pleine déroute, arraché à la passion fixe et noire de Rouault, aux barbes à fresques, aux pâles éphèbes Renaissance, aux falaises dorées des icônes grecques, aux négatifs tuméfiés du saint suaire, mais en étant ramené d’un seul coup à une sorte d’expression rupestre de la foi.

Meditation, juillet 1935

Charbon sur les ifs, sang tisonné, le métal de mes yeux mollit sous ce soufflet de forge. Je comprends me trouver face à cette rarissime image que j’attendais depuis longtemps et redoutais aussi, pressentant comme d’une rencontre ce qu’elle me ferait payer de vérité à consentir, de violence à purifier.

Et comme de juste, une telle image ne pouvant se contenter d’apparaître et de disparaître, merveille une fois reconnue et enterrée au plus vite pour ne signifier rien, comme de juste il y en a dix, il y en a vingt, cinquante et peut-être cent, – non, je vérifie, mille ! – insistantes, prévenantes, qui me filent entre les doigts, je réalise soudain l’unité d’une telle tentative, je mesure titre après titre le filon qui s’est décelé ici, sous le pinceau d’un même maître, et entre les dizaines de toiles qui ne m’avaient pas convaincu je tombe littéralement sur celle qui est ma porte d’entrée.

Meditation, juillet 1935.

Une telle multitude de toiles litaniques, même dimension modeste prise dans l’empan de la main, mêmes traits singulièrement simples disposés en croix noire du nez aux yeux, même lissage de bas en haut, même affrontement de face du même modèle toujours, sans fantaisie, sans invention, sans nouvel angle, toujours le même visage pris de la même audace en tombant dessus de l’avant, sans détour, un tel ensemble vitraillé des couleurs les plus changeantes sur le même motif le plus pauvre m’a ravi au fur et à mesure que je le découvrais comme à l’approche d’une architecture parfaite, d’un jardin dont on devine combien en fut longue la création. Deux, trois années à ne plus faire que ça, à ne plus rien pouvoir d’autre qu’éblouir la peinture, redonner les rapports d’entre toutes les couleurs à leur foyer initial, parvenir à ce qui suffisait déjà.

Meditation, juillet 1935.

Arrimage, approche en gerbes d’un mât, léchage de branches contre les vêtements, chuchotements en traversant le jardin, guettant l’approbation dans ce sourire aux lèvres noires peintes, gagnés par le silence dans la verdure entre les bouleaux secs : une présence sans bouche, sans yeux, en bois brut, en planches, une présence attendue pour être notre raison de vivre, et qui parle.

Ainsi hésite le totem.

Il reste ici, innocent et palpable quelque part dans le jardin, refusant de partir et devient notre appel le plus haut, royal dans sa toge déchirée, dans ses couleurs peintes à l’épine, de sang de basilic, de bleu de blé qui ont été attachées avec tant de passion et de ferveur à une plaque d’arbre écorcé, à l’intérieur duquel nous espérions sans l’avouer en la poussée pieuse d’un cœur pur.

Meditation, juillet 1935.

Je regarde cet inconnu qui m’est un Christ.

Embrasement barbu d’un cri qui s’arrache de moi sans aboutir, il parvient en croix de broussaille à me parler du Christ, feu effacé d’entre nos faces sales, le mort aux yeux très-clairs, aux cheveux qui tombent en argile sans reproche, mon bon à tout faire, à tout refaire entre ses mains, pliable, volontaire, insistant, fort, averse rêche sur la grosse citerne bleue, – ton visage pleure à travers nous qui ne pleurons pas.

Le poteau de ta tête il tire, il tord la brèche symétrique du corps, il donne paume et happe comme une vague, il penche par la forêt l’enfouissement comme en une autre face, la nôtre, et navigue sans cap, sensible à toute offense d’où qu’elle vienne.

Ce visage de la justice en plein vent n’est pas fait pour nos frontons. Il accuse de trop haut et redonne vie de trop près, il n’y a presque rien à dire auprès de lui, les procès tournent court ; il avance giflé, il parvient foulé, le pouce sur les yeux, le plumet de sa flamme soufflé, et le noir en lui sent le noir entre les fentes de vert, comme un mort sous son couvercle.

Meditation "Luft"- Jawlensky

Mais qu’on voie bien, qu’on reconnaisse ce rideau du visage tiré, une antenne y vibre profond, les dents presque blanches s’y promettent, un sifflement, une rémige à travers les roseaux, une grande lueur orange en rang comme de derrière les futaies a été allumée, pente et regain de résine dans le bois cassant, caresse régulière aux rainures de la peau de bas en haut comme pour réchauffer, la bâche farouche du visible se retire sur le ventre, le refus de vivre hésite, ce qui ne paraît pas regarde, et le mât sinistre répond maintenant, il environne mes sens de son noble maintien, il bat, il tape d’aplomb contre mon cœur qui ne peut plus s’étayer en ses causes, en ses plaidoiries, en ses députations, l’homme est déjà là, une parole de lui à moi retentit en pousses sur le menton comme une herbe où il fait bon s’allonger, la joue claire à gauche réagit, l’œil comme une écharde saigne, j’aboutis à la trappe jaune et rouge du Christ, je m’échappe de ma justice vers le cœur sauvage et ignorant de la vie.

Et la petite larme blanche, tige de neige d’une sainte plume sur son front, avive mes plaies, les amours immenses du Fils, il s’avoue en moi, il s’empassionne ici de mon néant, et me livre à lui.

Son silence sombre m’illumine.

Bénit la toile cirée du feu quotidien.

Meditation – Jawlensky

On ouvre le catalogue raisonné en quatre volumes, on feuillette le livre, pile on tombe sur ce qui nous sépare du reste des humains, un secret, un trésor.

Il vous brille entre les mains, longtemps vous n’allez ni en parler ni savoir qu’en faire, l’ordre est là, impérieux, de veiller à cela, à ce qui a été perdu puis retrouvé après maintes fouilles, gagné sur la mort, intact événement envers lequel nous sommes désormais redevables d’un devoir de garde qui ne nous laissera plus libres.

Comme un portrait d’un fond d’un coffre tiré, comme le cadre de famille en verre fêlé a survécu pressé dans la malle entre les piles de linge et libère soudain l’oracle du passé, des échecs inconnus, des bonheurs étrangers, des faillites dissimulées, les visages de cette collection obstinée ne parviennent jamais entre les mains de quiconque sans une apparence de toile exhumée, d’or trouvé par chance.

La dimension médiocre, éminemment vulnérable, sujette à vol et à négligence, la phosphorescence grave, comme refoulée dans les couleurs et agissant à leur surface, de tout ce noir presque abouti, surpris au moment où il allait juste consommer ce qui restait du visage humain, en sont causes.

Archéologie intense d’une telle peinture, qu’elle ne se montre pas sans nous convaincre de l’engloutissement auquel elle a échappé, auquel ce visage continue en même temps encore de se soustraire.

Les mêmes chers murs mitoyens de brique rouge, jointoyés de chaux, dix fois, quinze fois repeints par Vermeer ; la même épouse parée, nue ou en chemise de nuit peinte par Rembrandt ; la même cathédrale attendue vingt fois sous les soleils par Monet, ou la même meule, les mêmes nymphéas ; les chers murs aux patients volets clairs, sous des treilles estivales, quinze fois repeints par Le Sidaner.

Toute une lignée ainsi se dessine des grands patients qui ont laissé le temps remplir leur tableau, pesé le grain solide qui allait s’écraser en couleur capable de durée, et chassé d’un souffle l’ivraie des sensations, des anecdotes, qui ne disaient rien de ce que les hommes avaient en eux, en face d’eux. Car c’est une chose de demander son portrait, c’en est une autre d’y accepter cette part d’objectivité triste, d’évidence peu glorieuse qui en émane et nous rend fils de la terre.

Meditation – Jawlensky

Ainsi les cils et les yeux, la ligne sensitive du long nez, à d’imperceptibles fléchissements modifient-ils toute l’expression de ces Méditations. Déjà, la technique de remplissement total du tableau par un visage, éprouvée depuis longtemps en peinture, déboute la roue de son moyeu, emporte par un mouvement de relief le visage jusqu’à nous qui le regardons ; mais davantage encore, les lignes des joues, de part et d’autre du damier à quatre couleurs sur lequel luttent les lumières et qui constitue le visage, s’encochent dans les étroites limites de la toile plus ou moins droit, plus ou moins penchées, et dans cette inclination légère s’assoupissent tous les Christs tendres ayant alourdi leur tête en haut de la croix.

La ligne noire des yeux aussi. Non pas arrêtée aux tempes, mais prolongée dans la largeur complète du tableau, horizonant ce regard fermé de prière et de sommeil, d’angoisse et de pleur, au-delà même de son propre visage. Partageant cette prescience et cette expérience du mal, coupant l’éclisse en profondeur, taillant dans notre mal, étoffe épaisse à brûler de l’intérieur, pour en chasser, en grande noirceur, en totale conscience de croix, toutes les forces réclusives qui nous empêchaient de vivre.

La foi n’est plus si loin. Les textes peuvent s’ouvrir là-dessus. Ce n’est pas une leçon de choses ou un cours de sciences dures, cet ensemencement brossé du visage du Christ.

Ce n’est pas un sourire qui détend ni une beauté qui étonne, c’est quelque chose qui entame sa naissance, dont on est bien forcé de convenir que c’est quelqu’un.

C’est une plainte sans bruit dont on peut être curieux de connaître les raisons.

C’est une douleur dont l’envers se devine, sachant terrible l’humanité déçue, sinistre l’amour qui se rétracte.

Et n’est-on pas frappé par la surdité à cette misère divine, dans toute civilisation que la preuve de ses propres forces enivre et à quoi suffit sa peine.

La chance magnifique qui est la nôtre est de reconnaître cette sorte d’art intrus dans les catastrophes de l’histoire, tellement nôtre, qui n’aurait pu naître à nul autre moment et se trouve pourtant participer pleinement à toutes les expressions passées de la face et de la foi. Si semblable à la sérénité glorieuse des Idoles des Cyclades, au sourire du Christ de Javier, à l’effroi pestiféré du Crucifix de Bockhorst, aux magies dogons, aux fétiches indiens, aux densités des statues-menhirs.

Mais surtout, tellement autre chose que les angélinades tracées à l’avance par l’art précieux, sulpicien, du XIXème siècle, qui a rosi des jésus marie joseph, moutonné des apocalypses et sera toujours coupable devant la foi d’avoir porté dans les nuages le royaume dont un fils de charpentier s’est pourtant échiné à nous dire qu’il était proche.

La proximité à laquelle atteint Jawlensky réside dans la totale étrangeté en même temps que familiarité des traits de son Sauveur, non pas un masque sidérant d’indifférence angélique ni une baignade sanglotante et pleine de reproche, mais l’homme crinière du désir enflammé. Et : en pleine obscurité.

Meditation 1936 – Jawlensky

En feuilletant les figures romanes :

il n’est pas altier, il n’est pas amer, il n’est pas crâne de mort.

On est ramené au noyau.

Noyau entre les sourcils. Fronteau de fascination du sage hindou au petit point de rouge entre les deux yeux.

Un peintre qui aurait, n’aurait pas renoncé tout à fait à peindre.

Qui aurait tenté de teindre de ses dernières forces légitimes le sac banal et bruissant, le sac de kraft du boucher.

Qui aurait entendu passer des officiers en mal de monde à dominer, sous ses fenêtres trop fines pour étouffer le bruit des bottes.

Qui aurait renoncé et n’aurait pas renoncé.

Qui aurait vécu entre la presque foi et le presque reniement.

Aurait peint dans le carton, mou de pluie, sec et puant, des bottes de soldats de Quatorze.

Meditation – Jawlensky

Aurait peint dans la matière épargnée le visage non-épargné qui seul pourrait nous rendre le sentiment qui fut innocent.

Comment est-ce possible.

Comment es-tu la tristesse même de mon âme et sa réparation, mon désespoir en même temps que ma propre présence ?

Il arrive qu’une personne très chère, disparue, je la perde encore nombre de fois par la suite en me souvenant puis en oubliant, et qu’une telle mélancolie ne se dissipe jamais ; mais qu’elle aboutisse sans cesser pour autant à cette sorte d’émerveillement grave et suffocant que le moindre geste aimant provoque, et que tu as su provoquer en m’embrassant, voilà qui est plus que je n’en peux supporter, brise et renouvelle ma tristesse, et me convient pourtant.

De savoir dans la même certitude présente que je te perds pour toujours et qu’à jamais je te retrouve, est consolation parfaite et non-consolation absolue, maison ajourée entre la plaine dans mon dos et la vallée à ma face.

Durée, durée qui dans le monde vient éclater, lui qui n’est que pierre à fendre.

Durée de tes yeux.

Mort possible de tes yeux.

Peut-on t’éteindre, toi qui m’es toute conscience, peut-on t’enfouir toi qui rebutes jusqu’à ma ténèbre.

Peut-on te pleurer, toi qui te postas si souvent en face de mon mur de pleur, de mon mur en moi que tu démuras si fréquemment, pour un vent frappant, ta joie drue de demain et de courage.

Où chuter plus loin dans l’invivable que loin de toi.

La vie même qui reste debout seule au milieu du monde te connaît ; aujourd’hui où plus rien ni personne presque n’est seul, peut-on vivre d’une telle vie simple que tu proposes.

Christ.

Je connais mon pays, qui s’évanouit au moindre geste vrai.

Rappelle-le doucement à ta vie qui souffle comme un chien à l’oreille, et tire-le de sa sieste.

Mon ami, mon soleil, je n’ose pas, moi non plus, vivre ainsi en Dieu : n’essaie pas davantage de me le dire, je ne veux plus que me rappeler comme tu parlas à mon cœur, cela suffit puisque déjà j’éclate en toi, j’apparais pâle et hirsute, après la longue empoignade de mes épuisements avec les faux risques que me proposait mon sang.

Eveille-moi à la faible peine qui a connaissance, à la fragile fierté de ton Dieu.

Affaiblis-moi s’il le faut, je suis long à comprendre, retire-moi jusqu’à mes soutiens pour que je me porte vers les tiens.

Je sais qu’il suffit d’un instant, forcément debout encore près d’une chaise d’église, haut dans mes fumées, sans possibilité aucune pour moi de te présenter ma personne, sans retour sur moi possible, comme il est commun à cet âge, figé dans les sortilèges d’une adolescence qui n’en finit pas, pour entendre ta meurtrissure infiniment silencieuse et offerte, ta douce insuffisance à mes yeux, ton encorbellement de hasard entre les mains des hommes, sur la croix, le désolant de ton poids mort, la fine fleur de ta disparition.

Qu’ai-je entendu, ou vu, qui dise vraiment cet assoupissement soudain de ma méfiance ?

Découvrir le visage de celui qui me regardait à travers tout, à travers ma propre mort et la sienne, me regardait, me regarde, jusqu’à emplir de sa propre sensibilité le moindre interstice de mes blessures.

Mon Dieu.

De ta chute large et malheureuse, large et cachée, dans les bras de ceux qui te recueillirent, qui ont vu ta douceur si terrible encore, l’ont recueillie aussi, l’ont rassemblée dans un drap, que reste-t-il ? – misère douce, suffisamment puissante encore parmi toutes les attitudes possibles de nos vies pour s’inscrire durablement, effectivement, dans le creux de nos paumes d’aujourd’hui en n’importe quelle chapelle.

Suffisamment sonnante tristesse au loin pour impliquer nos cœurs maintenant.

Suffisamment forte cloche là-bas pour enclencher son remous ici.

Seule cette réalité divine me maintient au cœur du présent.

La tristesse d’un autre, non la mienne, qui ne ressemble souvent qu’à une vengeance, à quelque bouderie aggravée de poses et de confiscations.

La vie en Dieu, la vie en acte, la vie complète – qui n’est secret ni méthode, incantation ni initiation, immobilité ni marche forcée, marchandage ni absolutisation, mais grande confiance en provenance du présent, donation sans montant, honte à présent connue et abolie, que ton regard a su déceler.

Grande confiance à partir de la pauvre conscience qui écoute et non de la piètre conscience qui peut.

Christophe Langlois

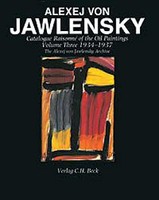

Pour poursuivre: consulter en particulier le volume 3 du catalogue raisonné.

Alexej von Jawlensky: catalogue raisonné of the oil paintings 1934-1937, sous la direction de Maria Jawlensky, Lucia Pieroni-Jawlensky et Angelica Jawlensky. London: Sotheby’s publ. 1993, 486 p. (consultable en libre accès du Haut-de-jardin à la Bibliothèque nationale de France, salle F, 709.204 JAWL a3)