La tradition de l’amour courtois ou fin’amor a fleuri dans l’Europe médiévale et occitane. Au XVIème siècle, ces idéaux courtois retrouvent une nouvelle jeunesse grâce au néoplatonisme et au pétrarquisme. En effet Marcile Ficin a traduit les textes de Platon, au milieu du XVème siècle, pour redonner à la foi chrétienne une dimension mystique. Il veut faire servir l’Antiquité à la Foi. La philosophie néoplatonicienne est ainsi souvent ramenée à une philosophie de l’amour, à la communion de deux âmes tendant vers le Beau suprême. La beauté terrestre devient la promesse d’une autre Beauté.

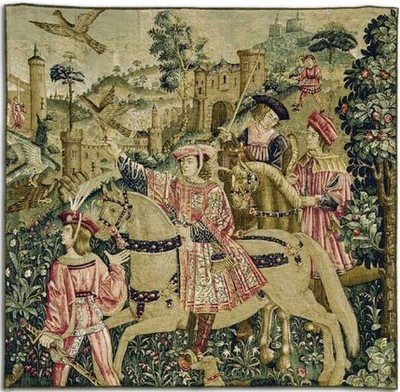

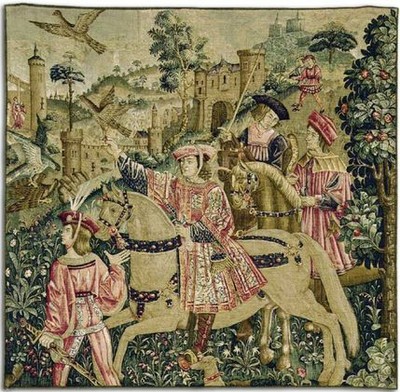

L’amour idéalisé et spiritualisé s’adresse en général à une femme inaccessible et lointaine, dont la beauté est le reflet de la Beauté céleste et invite à une ascension de l’âme. L’oiseau joue ainsi un rôle dans l’imaginaire de l’aventure et de la quête courtoise : le faucon, oiseau de chasse, est un symbole de l’amour courtois. C’est au VIIème siècle que le monde arabe découvre la fauconnerie d’Asie centrale, qui s’implantera au Moyen Age en Occident.

Cependant, le poème de Jean de la Croix, une Glose en style divin, composé avant 1585 et classé dans Autres Couplets, transpose, sur le mode religieux, la quête du faucon-pèlerin, qui devient une quête, non plus de la femme, mais de l’Amour divin. Le vol du faucon évoque la montée de l’oraison qui touche Dieu. La voix narrative est celle du faucon qui veut faire de Dieu sa proie, dans une dynamique ascensionnelle :

Vers une amoureuse aventure

Et d’espérance non privé,

Vol si haut, si haut j’ai volé

Que de ma proie fis la capture.

Pour être à même de connaître

Pareille aventure avec Dieu,

Si haut voler il y eut lieu

Qu’hors ma vue je dus disparaître ;

Et pourtant, dans cette posture,

En mon vol je demeurai court,

Mais il monta si haut, l’amour,

Que de ma proie fis la capture.

Lorsque plus haut je m’élevai,

Ma vue d’aveuglement fut prise

Et la plus prodigieuse prise

Dans l’obscur se parachevait ;

Mais d’amour était l’aventure,

Aveugle, obscur, tel fut mon saut

Et je montai si haut, si haut,

Que de ma proie fis la capture.

D’autant plus haut je parvenais

En cette aventure élevée,

D’autant plus bas, plus accablé,

Plus humilié je me trouvais ;

Je dis : nul ne fera capture,

Et tant et tant je m’humiliai,

Et si haut si haut je montai

Que de ma proie fis la capture.

D’une très étrange manière

D’un vol mille vols surpassai

Car l’espérance du ciel sait

Obtenir autant qu’elle espère ;

N’espérai que cette aventure

Et d’espoir je ne fus privé

Car si haut si haut j’ai volé

Que de ma proie fis la capture.

Le rythme de ce poème est plus alerte que celui du « Pastoureau »: le quatrain et les quatre huitains d’octosyllabes prennent la forme du villancico. Le quatrain initial donne le tempo général : une allure vive et conquérante de cet oiseau dont le vol est un des plus rapides du monde. Les rimes embrassées (abba) de ce quatrain sont reprises à chaque demi-strophe du huitain avec le vers-refrain. On imagine l’ascension toujours plus élevée du faucon : l’intensif « si haut » est répété à chaque strophe. Le refrain, martelé par la consécutive, suggère que le but a été atteint : « …que de ma proie fis la capture. » La 1ère strophe évoque la montée verticale de l’âme-faucon propulsée par l’amour. La 2ème strophe est marquée par les difficultés de l’entreprise, mais le refrain redonne son dynamisme à l’oiseau de proie. L’antithèse et le parallélisme de construction de la 3ème strophe montrent alors la distance entre Dieu et l’homme qui constate son incapacité à atteindre l’absolu sans la grâce: « D’autant plus haut je parvenais…D’autant plus bas … je me trouvais », car « celui qui s’abaisse sera élevé, et celui qui s’élève sera abaissé » (Luc 14,11). Dans le poème profane, c’est la femme qui fait sentir à l’homme toute son infériorité. Enfin la 4ème strophe évoque, par ses nomb reuses répétitions, la présence de l’Espérance dans la quête de Dieu : « esperanza, espera, espere, esperar ».

Le poème montre toute l’audace de l’aventure spirituelle et ses exigences, mais l’entreprise est couronnée de succès : Dieu se laisse atteindre, car « d’amour était l’aventure ». La métaphore de la chasse au faucon, dite « plaisante chasse ou chasse de volerie », est filée tout au long du poème et donne une impression d’espace infini. Ce majestueux oiseau de proie au corps effilé et au vol puissant symbolise l’âme pèlerine, silenci euse et solitaire, avide de grands espaces, en quête d’absolu.

Martine Petrini-Poli

30 juillet 2013