Ce logo de forme ronde, est marqué par l’aspect graphique et plat de son décor. Mais une profondeur se dessine, renforcée par le mouvement crescendo des silhouettes colorées (une couleur par personnage), creusées par un dégradé léger. La mention « jubilé 2025 » est inscrite en caractères noirs – plus petits que celle de « Pelerins de l’Esperance », en vert (Fig 1). Malgré l’évocation d’une troisième dimension, et ce mouvement, l’ensemble est soumis aux lois d’élaboration d’un logo : un dessin simple, facilement identifiable de près ou de loin, et bien reproductible.

« La vie chrétienne est un chemin » dit le pape François dans sa Bulle d’Indiction de l’année jubilaire 2025. Un même mouvement emmène ces quatre silhouettes, unies entre elles, vers la croix qui les domine et s’incurve – ce que certains ont commenté comme une inclinaison de la croix vers l’humanité accueillie.

L’auteur : Giacomo Travisani

C’est un graphiste italien âgé d’une cinquantaine d’années, venu de Trani et installé à Corato. L’élaboration de ce logo, simple en apparence, est le fruit d’un travail de longue haleine, choisi parmi les propositions de près de 300 candidats, venus de 38 pays différents. Il affirme en interview son désir d’exprimer, par cette image, la solidarité de tous face à la peur. Il dit encore que l’humanité chrétienne est « rassemblée par la croix comme ancre du salut (..) cette croix courbée qui semble presque aller contre le vent, et qui devient une ancre s’enfonçant dans la mer. (…) Ce n’est pas l’ancre dans l’idée commune que nous avons, c’est l’ancre de l’espérance, le nom que l’on donne à la deuxième ancre lorsque la première ne parvient pas à prendre racine dans le fond marin » (Giacomo Travisani, 29 juin 2022).

DES SOUCES MULTIPLES POUR UNE IMAGE CONTEMPORAINE

La mer… une ancre… la croix liée à l’ancre sont autant d’éléments communs à cette image et à la première iconographie chrétienne, dont Clément d’Alexandrie nous donne un exemple pour les « bagues à sceau » que nous allons étudier.

A cela s’ajoutent les quatre points cardinaux, figurés par les quatre silhouettes en mouvement, aux couleurs franches.

« NOUS AVONS UN SCEAU… »

Par sa forme arrondie ce logo nous évoque un sceau, dont le motto (la devise ou la légende), invite les chrétiens de toute la terre à se mettre en marche ensemble.

En grec (la langue universelle de la première chrétienté) le sceau se dit sphragis, et en latin signum, sigilum, signaculum. Ce mot désignant à la fois l’objet et l’empreinte obtenue par celui-ci. L’empreinte du sceau servait de signature au bas des documents écrits. Signaculum, désignait aussi la marque (un tatouage sur la main ou le bras) que portait chaque soldat pour attester qu’il avait prêté serment (sacramentum) à son général.

… Le sceau : une marque divine

La Bible décrit le sceau comme un cachet destiné à rendre un acte authentique ; ainsi le sceau royal du roi Achab (1R 21, 8) ou celui du prophète Jérémie pour l’achat d’un champ (Jr 32,10).

Dieu souverain, offre sa protection à ceux (êtres ou objets) qui portent son sceau, sa marque divine. Moïse fait réaliser pour son frère Aaron (le premier Grand-prêtre) sur ordre de Dieu : « un fleuron d’or pur. Comme sur un sceau. Tu y graveras l’inscription : ‘Consacré au Seigneur’ » (Gn 28, 36-38).

Lors de la première Pâque, avant la sortie d’Egypte, le Seigneur ordonne de marquer du signe du « tau », avec sang de l’agneau, les portes des maisons. Celles-ci seront alors épargnées lors du passage de l’ange de la Mort (Ex 12, 21-23). Sur le pied de la « croix de Saint Bertin » (vers 1180, musée de Sandelin, Saint-Omer, Bibliothèque d’Agglomération du Pays de Saint-Omer, cote 40 Fi 1224), ce signe est mis en rapport typologique avec celui dont le prophète Ézéchiel, « semblable à Aaron », marque le front des justes (Ez 9, 4-6). Porter «le sceau du Seigneur» c’est porter son nom, lui appartenir. Le livre de l’Apocalypse reprendra cette marque du sceau divin sur les élus (Ap 7).

Le signe de la croix

Ce « tau » (ou « tav ») est la dernière lettre de l’alphabet hébreu ; elle était tracée en forme de croix (+ ou X). L’équivalent en grec du tav, est la lettre oméga. « Je suis l’alpha et l’Oméga » dit par trois fois le Christ dans le livre de l’Apocalypse (Ap 1, 8 ; 21, 6 ; 22, 13). Sur la croix « tout est accompli » (Jn 19, 30). Le signe de la croix tracé sur le front des baptisés est la marque du don de la vie éternelle : « celle que vous donnera le Fils de l’homme, lui que Dieu, le Père, a marqué de son sceau. » (Jn 6, 27). Et c’est en Lui , son Fils, que le Père nous marque, nous aussi, « de son sceau » (2 Co 1, 22 ; Ep 1, 13 ; 4, 30).

Un signe de reconnaissance, une marque d’appartenance

Tout citoyen fortuné, homme ou femme, avait un sceau constitué d’une bague dont le chaton de pierre fine, de métal, ou d’ivoire, portait gravé en creux (un glyphe) le nom de son propriétaire, souvent sous forme imagée. Ces « bagues à sceau » servaient à cacheter des contenants, par exemple des jarres ou des amphores, pour désigner leur propriétaire.

Ainsi, le « signe de Jonas » que Jésus applique à sa propre résurrection au troisième jour, (Mt12, 38-40 ; 16, 4) est gravé sur la cornaline d’une bague à sceau, ayant appartenu à un chrétien. C’est un signe du Salut qui est omniprésent dans l’art des catacombes. Elle est datée des IIIe-IVe siècles et provient de la Méditerranée orientale (Fig. 2).

« Pose-moi comme un sceau sur ton cœur, comme une sceau sur ton bras » chante le Cantique des cantiques (Ct 8, 6)

Aux premiers temps du christianisme, seules des représentations indirectes du Christ ont pu être tolérées, comme l’écrit Clément d’Alexandrie (150- 215/220), dans son traité Le pédagogue à propos des images (intailles) sur les bagues qui existaient aussi en monde païen antique. Donnant des exemples de ces bagues à sceaux (sphragides) pour les chrétiens, Clément détaille certains signes dont elles sont gravées et qui renvoient à l’expression de leur foi :

« Nous avons un sceau, que ce soit une colombe, ou un poisson, un navire qui court sous le vent, une lyre, cet instrument de musique dont se sert Polycrate, ou une ancre de bateau comme celle que Séleucos avait fait graver sur son anneau …» (Fig. 2)

Clément d’Alexandrie explique, ailleurs, que le sceau (sphragis) est l’autre nom du baptême et il dit, à propos de ce sacrement appelé « l’illumination » dans les premiers temps de l’Eglise : « Le Seigneur marque l’initié de son sceau en l’illuminant» (Protreptique, XII, 120,1).

… « UNE ANCRE QUI S’ENFONCE DANS LA MER »

Le Logo du Jubilé de l’Espérance présente une ancre prolongeant la hampe de la croix ; l’une et l’autre de couleur noire.

« un navire qui court sous le vent » dit Clément d’Alexandrie. « Cette croix courbée qui semble presque aller contre le vent, devient une ancre qui s’enfonce dans la mer » décrit Giacomo Travisani. L’idée de la barque-Eglise est sous-jacente à l’image qu’il a créée, dont les silhouettes réunies flottent au-dessus de l’ondulation des eaux.

L’allégorie de l’Espérance est souvent représentée par une ancre qui symbolise la fermeté dans la tempête :

« Nous qui avons cherché refuge dans l’espérance qui nous était proposée et que nous avons saisie. Cette espérance, nous la tenons comme une ancre sûre et solide pour l’âme ; elle entre au-delà du rideau, dans le Sanctuaire » (He 6, 18b-19).

De nombreux exemples d’ancres gravées ou peintes sur les parois des catacombes romaines disent l’Espérance fondamentale des défunts, et de leurs proches, dans la promesse d’une vie future. L’ancre c’est la sécurité pour le navire balloté par les flots, de même l’Espérance permet-elle aux chrétiens, rassemblés dans la barque-Eglise, d’affronter les tempêtes et de rester ancrés à bon port c’est-à-dire au port de l’éternité (Fig. 3).

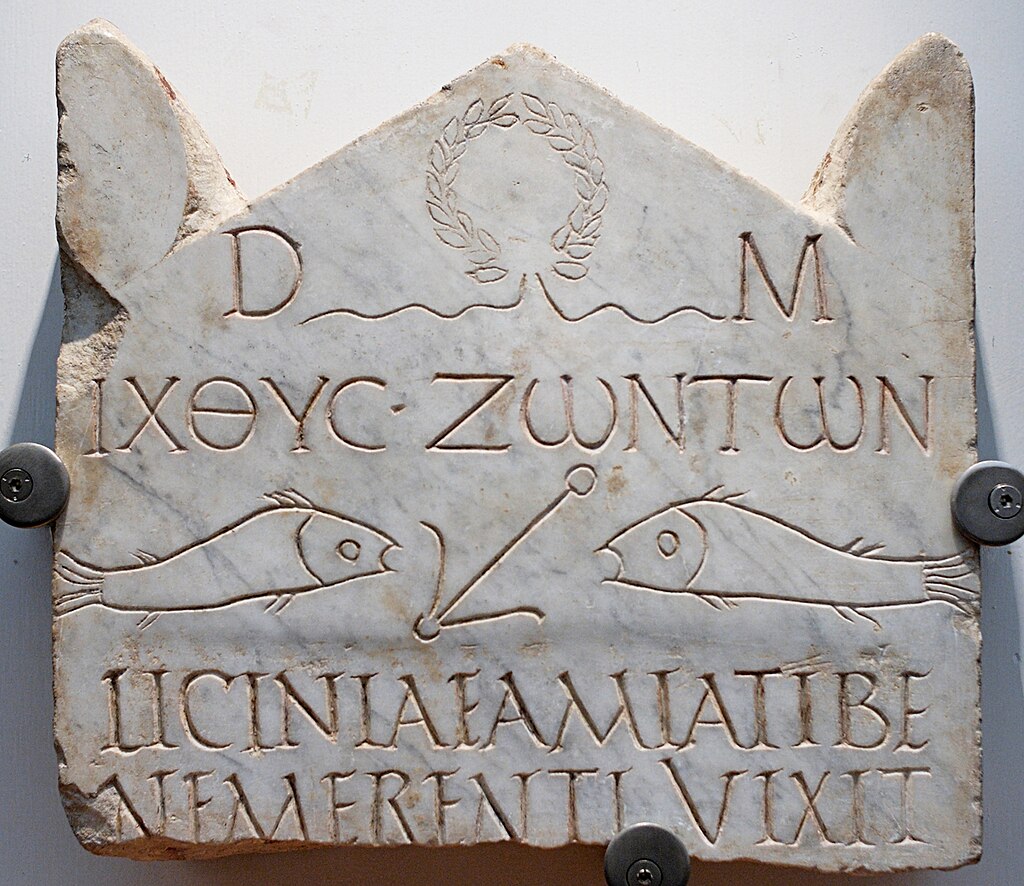

Datée du IIIe siècle de notre ère, la stèle funéraire de Licinia Amias affecte la forme d’un autel à cornes. Elle porte l’une des plus anciennes inscriptions chrétiennes. Au registre supérieur nous voyons une épitaphe païenne : une couronne du vainqueur est entourée par la dédicace ; « D M » (pour Dis Manibus « aux dieux Mânes »).

Mais ce qui désigne une stèle chrétienne est la formule grecque sous-jacente : ΙΧΘΥC ΖΩΝΤΩΝ (« poisson des vivants »). Le poisson étant en grec l’acrostiche du Christ « fils de Dieu sauveur* ». Deux poissons – saint Augustin nomme les baptisés « petits poissons » (pisciculi) – entourent une ancre au centre de l’image.

Au registre inférieur une inscription latine forme l’épitaphe de Licinia : « LICINIAE AMIATI BE-NE MERENTI VIXIT » (Licinia Amias la méritante a bien vécu).

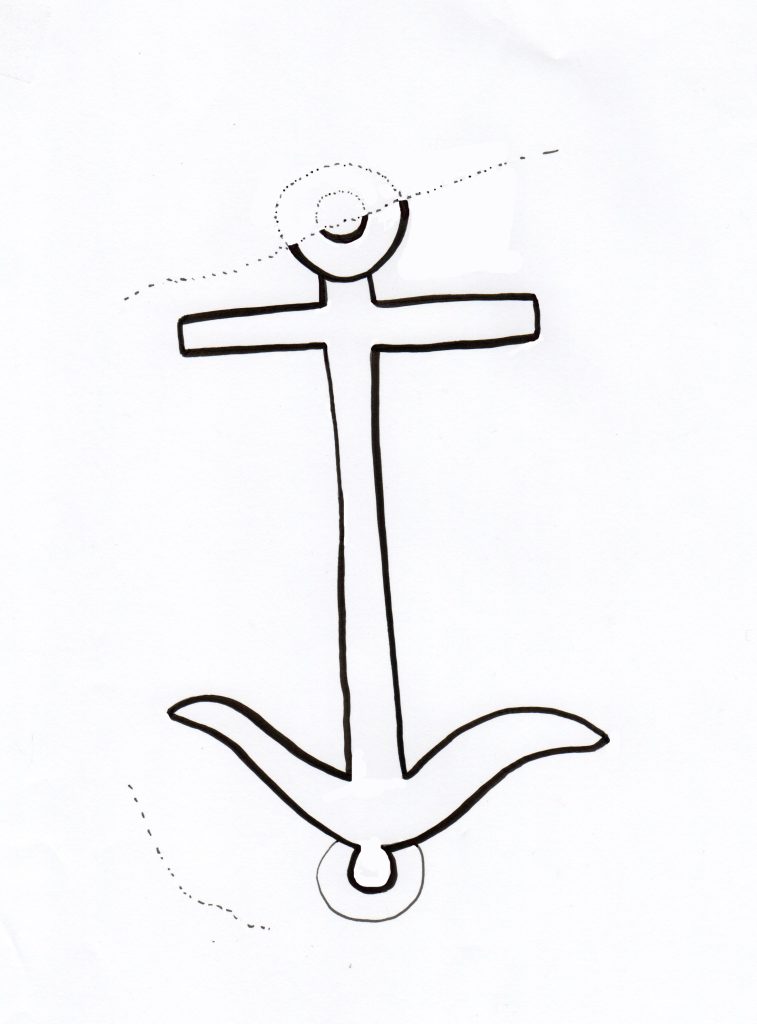

Dans nombre de graffiti marquant leurs tombes, les premiers chrétiens ont redit, de façon explicite, cette correspondance entre la croix et l’ancre. Sur un graffito de la catacombe de saint Callixte, à Rome, daté du IIIe siècle, l’ancre – dont l’organeau de forme ronde peut figurer soit l’attache, soit une évocation d’une couronne sommitale – prend la forme de la croix figure d’Espérance, de Salut et de Gloire (Fig 3- b).

Sur un graffito de la catacombe de saint Callixte, à Rome, daté du IIIe siècle, l’ancre – dont l’organeau de forme ronde peut figurer soit l’attache, soit une évocation d’une couronne sommitale – prend la forme de la croix figure d’Espérance, de Salut et de Gloire (Fig 3- b).

« MERVEILLEUX PÈLERINAGE »…

« Ce n’est pas un hasard si le pèlerinage est un élément fondamental de tout événement jubilaire » (Pape François, Bulle d’indiction année jubilaire 2025).

« Entrelacés par l’amour de Dieu » (Laudato Si’ § 92). Quatre silhouettes symbolisent les quatre points cardinaux, qui se distinguent par quatre couleurs : les trois primaires : bleu, jaune, rouge et vert : mélange du bleu et du jaune, couleur de l’Espérance. Notons que l’amour (la Charité) est souvent connotée en rouge et la Foi en bleu.

«Dis-moi s’il y a quatre… » dit la comptine.

Quatre est un chiffre symbolique universel. Le carré signifiant le monde terrestre. Au Moyen Age on parlait de « divine quaternité » pour désigner le monde terrestre créé et gouverné par Dieu. Chaque élément de la Création du Cosmos a sa place dans cette cosmologie quadripartite : les quatre humeurs, quatre saisons, quatre âges du Monde. Mais aussi les quatre éléments : eau (bleu), feu (rouge), terre (vert) et air (jaune). L’homme est associé au macrocosme (le monde), c’est un « petit monde », un microcosme.

Aux quatre Évangiles, dotés chacun d’un auteur, correspondent les quatre vertus morales, quatre vertus parfois personnifiées, ou quatre qualités divines (Force, Prudence, Tempérance et Justice). Selon l’exégèse patristique, à compter d’Origène, et analysée par le p. Henri de Lubac, l’Ecriture peut être lue selon quatre sens.

Dans le Livre de l’Apocalypse, la Jérusalem Céleste est décrite comme un carré parfait, orienté selon les quatre points cardinaux, d’où sort un fleuve se divisant en quatre bras évoquant les quatre fleuves du Paradis s’écoulant sur la terre. On ne peut évoquer l’Apocalypse sans mentionner les quatre cavaliers, immortalisés par Albrecht Dürer (dont les gravures figurent en bonne place dans l’actuelle exposition de la BnF François Mitterrand -voir les articles de Narthex.fr : « En chemin vers Pâques », avec l’Apocalypse).

Pour en revenir aux quatre points cardinaux du Logo : on trouve l’indication des quatre positions cardinales du soleil sur le pourtour des mappemondes, mappae mundi (ou cartes du monde mis à plat comme sur une nappe (mappa). Depuis l’Antiquité cette « quaternité des quatre angles du monde », a envahi l’imaginaire de la plupart des cultures – portant de multiples sens symboliques, religieux et politiques. Par exemple, les Mayas percevaient la Terre comme un disque plat et carré, divisé en quatre quartiers associés aux points cardinaux. Et le système de représentation de l’univers sous la forme de cosmogrammes colorés – une couleur correspondant à un point cardinal – existe dans de nombreuses cultures (Irène Tamba, voir la bibliographie).

Ce symbolisme, quasi universel, de la quadripartition de l’espace du monde, peut être retrouvé dans l’iconographie de la fameuse Fontaine des quatre parties du monde personnifiées, qui orne à Paris l’entrée des jardins de l’Observatoire (dits « le petit Luxembourg » pour les enfants qui les fréquentent). Elle fut commandée, en 1867, au sculpteur Jean-Baptiste Carpeaux par le baron Georges-Eugène Haussmann.

Le Logo de l’année Jubilaire 2025 présente les quatre personnages-points cardinaux, non pas de couleurs franches mais en léger dégradé, le bleu et le vert se mêlent, le jaune orangé tend vers le rouge : ce sont les trois couleurs primaires : bleu, jaune, rouge, associées au vert, la couleur de l’année, celle de l’Espérance. Les croix médiévales, formées de deux poutres de bois écoté, étaient de couleur verte, celle de l’ arbre de vie retrouvé, arbre vif du Salut. Pour dire cette plénitude de la force de vie qui se répand sur la terre, Hildegarde de Bingen emploie le terme de « viridité » (viriditas), la couleur de la germination. Celle de la création nouvelle que nous offre le Seigneur crucifié et ressuscité. Cet accomplissement qui conduit, en Eglise, les hommes vers le bonheur de la Jérusalem céleste.

La vie chrétienne est un chemin d’Espérance qui fait notre joie. C’est bien le message de ce logo dont « les couleurs sont assumées avec toute leur force symbolique et s’incorporent à la louange » (Pape François LS § 235).