La carrière d’Albert Roussel fut d’abord celle d’un marin : il accomplit plusieurs missions sur divers navires (le cuirassé « Dévastation », la frégate à voiles « Melpomène », le cuirassé « Victorieuse » ou encore le « Styx ») dans l’Océan Atlantique ou jusqu’en Extrême-Orient. Même après avoir quitté la Marine, Roussel ne perdit jamais sa passion pour l’au-delà des mers. Ainsi, un an après son mariage, il entreprit avec sa jeune femme un voyage aux Indes dont il rapportera deux œuvres musicales majeures. C’est la première de ces compositions que je vous propose de découvrir.

Le voyage date de 1909, « Evocations » date des années 1910-1911. Il s’agit d’une symphonie pour orchestre, chœurs et soliste en trois parties ; c’est la troisième que nous allons parcourir. Elle s’intitule « Au bord du fleuve sacré ». Roussel a utilisé pour ce final un texte poétique en prose de Michel Calvocoressi (1877-1944), écrivain et critique musical.

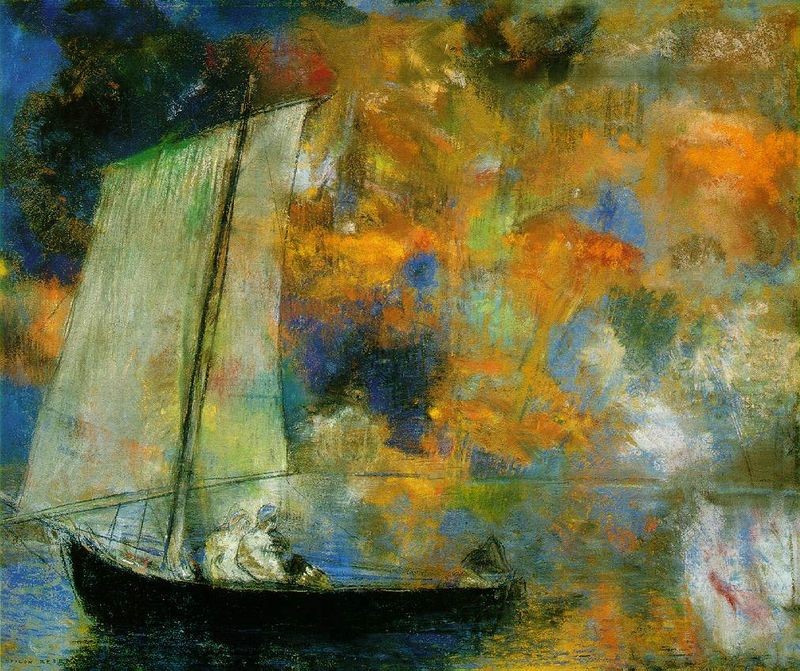

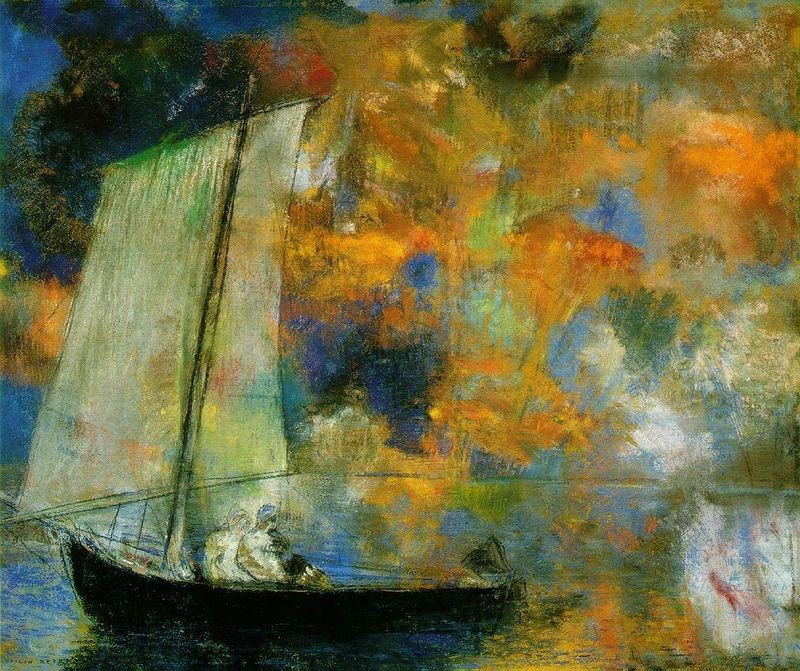

Il ne s’agit en aucun cas d’une évocation sonore de la mer et de l’Inde : la musique ne montre pas, ne décrit pas. Il s’agit d’une œuvre artistique en soi, nourrie certes de souvenirs précis mais qu’il faut entendre comme d’abord de la musique. Libre à chacun d’y entendre ce qu’il veut. Pourtant le compositeur nous guide sur le chemin au fur et à mesure du déroulement musical. Après une introduction mystérieuse sur les cuivres pianissimo, le chœur entre sur le début du texte, amorçant le double mouvement de cette page : la tombée de la nuit et la renaissance du jour.

« Le soleil s’est plongé dans la mer et la fraîcheur des arbres rappelle vers leurs nids tous les oiseaux. Le soleil s’est plongé dans la mer.

Les champs de lotus ferment leurs yeux de fleurs et les ténèbres envahissent la terre comme un noir troupeau d’éléphants.

Mais les parfums de la nuit déjà réveillent dans les cœurs l’amour. On voit aux clartés lunaires les couples enlacés rôder sous la feuillée, palpitants de bonheur. »

La musique poursuit son chemin sur une vocalise longuement déroulée du chœur sur la voyelle « a » avant l’entrée des solistes.

Mais les parfums de la nuit déjà réveillent dans les cœurs l’amour. On voit aux clartés lunaires les couples enlacés rôder sous la feuillée, palpitants de bonheur.

Plus doux que les parfums de la nuit, plus ardent est mon amour. Aux sombres voiles du ciel, pourquoi déjà céder devant l’aurore ?

Commence ici une sorte de psalmodie, comme un récitatif sur quelques notes, chaque strophe se concluant sur une formule cadentielle développée. Roussel nous apprend que cette partie lui a été inspirée par une mélopée entendue en Inde dont il avait noté le chant.

« Sous le ciel noir et sillonné d’éclairs illuminant la nue, plus haut que l’œil ne peut atteindre et que l’oiseau ne peut voler, son front majestueux montant jusqu’au palais des immortels, se dresse la montagne souveraine.

Son ombre immense terrifie le cœur timide des humains. Nul être n’a jamais foulé la neige de ses fiers sommets, les aigles seuls ont entendu le vent gémir dans ses cavernes et c’est un Dieu dont la voix descend parmi nous.

Des sources coulent de ses flancs versant aux plaines, aux vallons l’eau qui délivre du péché, l’eau qui féconde et qui nourrit et le torrent joyeux bondit vers les pays ensoleillés où s’élèvent les cités florissantes.

Dans l’ombre épaisse des forêts voici que montent les rumeurs, les cris d’angoisse et de désir, appels de haine, appels d’amour. Mais sous les arbres inclinés, paisible, tu poursuis ton cours, ô fleuve où se reflète le ciel lumineux.

Heureux celui dont le regard s’éteint sur ce rivage aimé des dieux. Les eaux du fleuve porteront ses cendres vers la vaste mer. Comme la neige en fondant délivre l’eau purifiée, ainsi la forme évanouie laisse l’âme libre enfin monter vers les étoiles innombrables.

Fleuve sacré qui viens baigner les temples de la cité sainte, par ses gradins encore obscurs, dans le silence de la nuit, descend vers toi, paré de fleurs et murmurant les mots divins, un peuple immense, suppliant, un peuple ardent de voir bientôt renaître le soleil d’un jour nouveau. »

Le chœur entonne l’hymne final au soleil renaissant, dans tout l’éclat sonore des cuivres.

« Soleil, œil du jour à la chaude lumière, ta rougeur éclate déjà parmi les branches des grands bois, tu fais épanouir les fleurs dont le vent porte au loin les pollens odorants. Les moissons des lotus s’inclinent, buvant tes caresses.

Salut toi qui créas les jours, toi qui répands chaque matin sur la cime des monts la gerbe de tes rayons nouveaux. Tu chasses devant toi l’armée immense des étoiles et la beauté passionnée règne seule sur l’océan des cieux embrassés. »

On conçoit aisément combien un tel texte pouvait germer dans l’esprit incroyant mais non athée d’Albert Roussel qui écrivait à sa femme :

« Te rappelles-tu le bruit des cailloux roulant sous la lame […], le miroitement féérique de l’Océan Indien ? […] La mer ! Il n’y a rien de plus beau au monde, n’est-ce pas ? »

Emmanuel Bellanger