Le portrait d’une cité

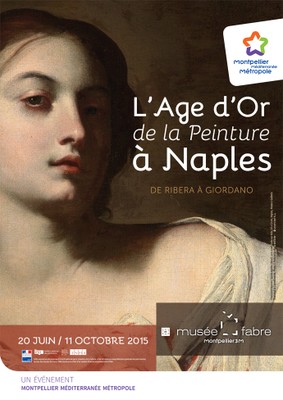

L’exposition L’Âge d’or de la peinture à Naples, de Ribera à Giordano s’articule autour de six sections distinctes qui permettent d’appréhender avec clarté un siècle de création particulièrement dense et foisonnant, de l’héritage caravagesque chez les peintres de Naples jusqu’à l’épanouissement du génie baroque en prenant en compte l’histoire de la ville et la spécificité de sa dévotion populaire.

Cette première section propose une découverte physique de la ville de Naples à travers ses rues, ses monuments insignes et son site exceptionnel. Le visiteur peut ainsi prendre la mesure de l’importance de ce grand port méditerranéen, alors une des plus grandes villes d’Europe avec Paris et Londres, administrée par un vice-roi espagnol. Quatre vues de Naples, réalisées par des artistes ayant vécu ou travaillé dans la capitale parthénopéenne, permettent de parcourir l’évolution de la ville au XVIIème siècle.

Dans le sillage de Caravage

La deuxième partie de l’exposition montre comment, dans le sillage de Caravage puis de l’espagnol Ribera, les artistes, souvent formés dans l’environnement d’un maniérisme tardif, se laissèrent peu à peu séduire par les procédés révolutionnaires du naturalisme sans ignorer pour autant l’apport du classicisme issu de l’Ecole des Carrache.

Caravage séjourne à Naples en 1606-1607 et en 1609- 1610. Célèbre avant même son arrivée, il répond à plusieurs commandes dans des modalités très novatrices qui impressionnent durablement les Napolitains : il accentue le dramatisme de l’atmosphère déjà prenante et subjective de ses oeuvres romaines. Autour du chef-d’oeuvre et véritable testament artistique de Caravage présenté dans cette section, Saint Jean- Baptiste, sont regroupées des oeuvres majeures de Battistello Caracciolo et Carlo Sellitto, parmi les premiers artistes napolitains à adopter le clair-obscur sculptural et le naturalisme tragique du maître.

Le flamand Louis Finson, installé à Naples de 1605 à 1613, devient l’ami de Caravage dont il achète et copie les oeuvres (notamment la Marie-Madeleine) et pratique lui-même un caravagisme un peu caricatural mais plein de sève. Il divulguera en France et dans les Pays-Bas le style du maître.

L’arrivée en 1616 à Naples de l’espagnol Jusepe de Ribera, après un séjour de presque dix ans à Rome, marque une nouvelle rupture. Son caravagisme très personnel conçu auprès du milieu cosmopolite romain, se caractérise par une pâte dense et souple, un naturalisme accru du rendu des matières et des corps, des figures populaires très individualisées peintes d’après le modèle vivant, comme dans le Saint André. Les peintres napolitains subissent rapidement son ascendant.

Entre naturaliste et classicisme

La troisième section de l’exposition souligne l’ascendant exercé par Ribera sur toute une génération de peintres acquis au naturalisme parfois dans sa forme la plus radicale ou dans une version plus savante et informée des dernières innovations romaines. Seul vrai rival de Ribera, Stanzione s’impose rapidement comme une personnalité de premier plan sachant mêler dans une synthèse réussie les tendances naturalistes et l’idéal classique bolonais.

Dans les années 1620, Ribera devient l’artiste majeur de l’école napolitaine et plusieurs artistes gravitent autour de son atelier. Massimo Stanzione arrive à Naples en 1629, après avoir séjourné à Rome au contact du caravagisme international et du classicisme romain et bolonais. Sa Suzanne au bain, résumant ces différents courants et le naturalisme napolitain, doit autant à Ribera qu’à Vouet et à Reni. Il ouvre d’autres perspectives esthétiques que Ribera et reçoit des commandes prestigieuses dont celles du vice-roi.

La tentation de la couleur

À partir du milieu des années 1630, les peintres napolitains les plus novateurs s’éloignent du caravagisme et de son ténébrisme en éclaircissant leur palette et en peignant avec une facture plus enlevée dont l’origine se situe dans la peinture vénitienne du XVIe siècle, celle de Véronèse et de Titien, et dans la peinture flamande du XVIIème siècle, celle de Rubens et de Van Dyck. Cette partie entend ainsi expliciter comment l’attrait pour la couleur, chaude et sensuelle, caractérise toute la production de ce moment unique de l’art napolitain qui annonce déjà une certaine sensibilité baroque.

Ribera, avec sa large culture visuelle, acquise dans sa jeunesse à Parme et à Rome, initie puis accompagne ce tournant « coloriste ». Plusieurs peintres suivent Ribera dans cette «tentation de la couleur», comme Antonio De Bellis et Francesco Guarino. Ce dernier est aussi sensible au naturalisme poétique de Velazquez, comme on peut l’admirer dans la Naissance de la Vierge.

Mythes et réalités

Une des sections de l’exposition permet de mieux cerner les moments clés de l’histoire tourmentée de Naples au XVIIe siècle et d’appréhender la dévotion populaire de ses habitants pour les nombreux saints protégeant la ville.

L’envolée baroque

Enfin, l’exposition montre comment l’Ecole napolitaine, longuement fascinée par le naturalisme et le classicisme, ne s’engage que fort tard dans le courant baroque. Cette dernière partie du parcours retrace comment, à partir des années 1650-1660 et notamment avec Mattia Preti et Luca Giordano, la production artistique napolitaine atteint son apogée grâce à son virage dans le sens du baroque, caractérisé par un dynamisme des formes exubérant, par une vitalité de la couleur et des contrastes lumineux marqués.

Informations pratiques :

L’âge d’Or de la peinture à Naples

Du 20 juin au 11 octobre 2015

Musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole

39 bd Bonne Nouvelle – 34000 MONTPELLIER

Tél. 04 67 14 83 00 – www.museefabre.fr

Horaires de l’exposition :

Du mardi au dimanche, de 10h à 19h

Fermé le lundi. Ouvert le 14 juillet et le 15 août.

Fermeture des guichets ½ heure avant la fermeture du musée.

Tarifs :

Plein tarif : 10 €

Pass’Agglo/Pass’Métropole : 9 €

Tarif réduit : 8 €

Billet famille : 21 €

Accueil des groupes :

Renseignements et réservations

– Adultes : groupes.museefabre@montpellier3m.fr

– Scolaires : public.museefabre@montpellier3m.fr

Accessibilité complète aux personnes en situation de handicap

Plus d’informations sur www.museefabre.fr