Maria Helena Vieira da Silva, Autoportrait, 1930, huile sur toile, CR25, Comité Arpad Szenes – Vieira da Silva, Paris. © ADAGP, Paris, 2022

Maria Helena Vieira da Silva, Autoportrait, 1930, huile sur toile, CR25, Comité Arpad Szenes – Vieira da Silva, Paris. © ADAGP, Paris, 2022Lorsqu’elle part à vingt ans pour Paris, sans doute Maria-Helena Vieira da Silva est-elle fortement marquée par sa Lisbonne natale : dans une touchante interview de 1977, elle évoque comme influence possible sa grande maison d’enfance aux longs couloirs envahis de livres et d’objets inutiles avec un toit-terrasse « entre ciel et terre », décrit-elle joliment. De même, sa fascination pour un océan berçant la ville et l’imaginaire collectif portugais, la nostalgie du saudade (« recherche du temps perdu » traduit-elle) ou encore son goût pour les azulejos, ces petits carreaux de faïence qui ornent les murs et les façades lisboètes, font-ils partie de son héritage. Autant d’éléments qui ressurgiront tôt ou tard dans les espaces labyrinthiques et suspendus de ses toiles.

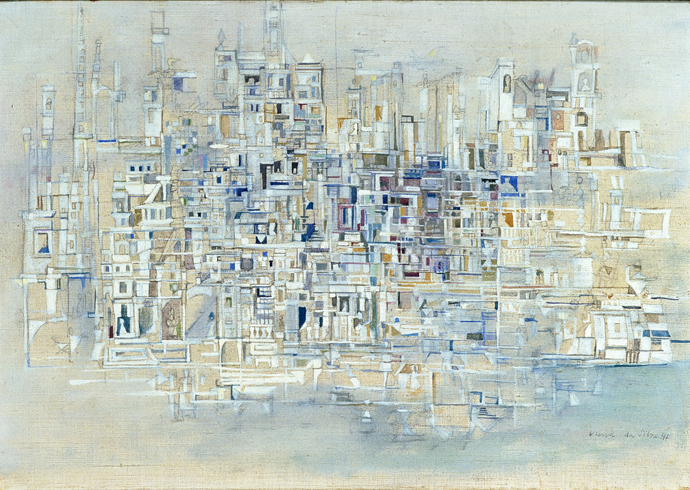

Maria-Helena Vieira da Silva, La ville au bord de l’eau, 1947, huile/toile, Inv.DG.71, donation Pierre et Kathleen Granville, 1969, Dijon, Musée des Beaux-Arts. © ADAGP, Paris, 2022

Maria-Helena Vieira da Silva, La ville au bord de l’eau, 1947, huile/toile, Inv.DG.71, donation Pierre et Kathleen Granville, 1969, Dijon, Musée des Beaux-Arts. © ADAGP, Paris, 2022Pourtant, quand elle arrive en France, c’est d’abord à la gravure et à la sculpture qui lui semble « plus réelle » qu’elle s’attelle en intégrant les ateliers de Léger, Despiau et Bourdelle. A la peinture d’après nature aussi, notamment lors des cours de dessin d’anatomie qu’elle suit aux Beaux-Arts et à l’Académie de médecine. En germe, dès ces premières œuvres encore figuratives, une tension palpable entre la réalité telle qu’elle l’appréhende, et la tentation de la fuite dans un imaginaire synonyme de liberté grisante mais risquée, à encadrer pour ne pas s’y perdre : dès lors, enchevêtrements de lignes, grilles ou trames viendront-ils progressivement charpenter ses tableaux, comme pour y arrimer sa rêverie. L’architecture fantôme de Marseille blanc (1931) ou de la Villa aux Camélias (1932) témoigne déjà de cette nécessité éprouvée de peindre le réel, et le désir simultané de s’en dégager pour composer ses univers singuliers. « Voici le monde tel que je le vois », semble prévenir celle qui se représente frontalement en 1930 dans un Autoportrait stylisé au regard pénétrant, mais aussi sous la forme étrange de cette multitude d’yeux permettant de multiplier les perspectives contre le point de vue unique, face à l’infini des possibles. Un œil cyclonique, comme une caméra en mouvement absorbant le regard du spectateur dans un effet tourbillonnant de vortex (La Scala ou Les yeux, 1937).

Maria-Helena Vieira da Silva, La Scala ou Les Yeux, 1937, huile sur toile, CR224, Courtesy Galerie Jeanne Bucher Jaeger, Paris. © ADAGP, Paris, 2022

Maria-Helena Vieira da Silva, La Scala ou Les Yeux, 1937, huile sur toile, CR224, Courtesy Galerie Jeanne Bucher Jaeger, Paris. © ADAGP, Paris, 2022A Paris, la découverte des peintures en damiers de Pierre Bonnard à la galerie Bernheim-Jeune, puis celle de la Renaissance italienne lors d’un voyage ultérieur sont pour l’artiste émergente une révélation : « Montrer ce que l’on voit quand on pénètre dans une pièce, d’un seul coup » et rendre la sensation complète de l’espace, voilà ce qu’elle cherche de manière obsessionnelle en questionnant sans relâche la perspective, les transformations urbaines et la dynamique architecturale, souvent jusqu’au vertige. La lecture des manifestes futuristes et surréalistes, l’importance croissante du cinéma comme art du et en mouvement, son goût pour la musique ainsi que ses contacts avec le cubisme et les théories du Bauhaus influencent également celle qui entend suivre son intuition, notamment grâce au peintre hongrois Arpad Szenes qu’elle épouse en 1930.

Maria-Helena Vieira da Silva, Composition, 1936, huile sur toile, VO0294, Fundação Arpad Szenes – Vieira da Silva, Lisbonne. © ADAGP, Paris, 2022

Maria-Helena Vieira da Silva, Composition, 1936, huile sur toile, VO0294, Fundação Arpad Szenes – Vieira da Silva, Lisbonne. © ADAGP, Paris, 2022Elle délaisse progressivement la figuration de ses débuts, ne conserve que quelques traces du réel – objets ou personnages fondus dans des visions kaléidoscopiques qui dissolvent l’espace et le temps en œuvres tri-dimensionnelles aux perspectives chancelantes : univers impersonnels le plus souvent dénués de présence humaine, espaces mouvants et clos dépourvus d’issues (prisons pour l’œil comme l’homme est prisonnier de sa propre destinée ?), bibliothèques ou cités imaginaires aux structures diffractées en réseaux…. Un monde morcelé et visionnaire prend forme sous son pinceau, entre chaos évocateur des ruines de la Seconde guerre mondiale qui l’obligera à s’exiler au Brésil avec son mari jusqu’en 1947 (Le désastre, 1942), et effervescence de la reconstruction qui suivra (Les Tours, 1953 ; La Ville tentaculaire, 1954). Une forme d’incertitude s’y fait jour, en laquelle la couleur fait intervenir l’aléatoire dans l’ordre de la géométrie (Bibliothèque, 1949 ; L’Atelier à l’harmonium, 1950). Le rythme prime, les facettes gagnent la quasi-totalité des toiles et se répandent en courants vibratoires comme dans un miroir déformant, parfois jusqu’à la saturation, néanmoins aimantées par un principe de répétition aux forces stabilisatrices (Mémoire, 1966-67 ; Le Théâtre de la vie, 1973 ; Dédale, 1975…). Autant de visions annonciatrices de nos villes et vies contemporaines sur-connectées ?

Maria-Helena Vieira da Silva, Égypte, 1948, huile sur toile, AM1993-36, dation en 1993, Musée National d’art moderne – Centre de création industrielle, Paris, en dépôt au Musée des Beaux-Arts de Lyon. © ADAGP, Paris, 2022

Maria-Helena Vieira da Silva, Égypte, 1948, huile sur toile, AM1993-36, dation en 1993, Musée National d’art moderne – Centre de création industrielle, Paris, en dépôt au Musée des Beaux-Arts de Lyon. © ADAGP, Paris, 2022Peu à peu cependant, les structures s’allègent, les grilles se desserrent, les lignes se dissolvent et les horizons s’ouvrent (Dialogue, 1984-88 ; Ariane, 1988). Avec l’âge et après le décès de son époux en 1985, Maria-Helena Vieira da Silva développe un art plus serein empreint de spiritualité. Une brume vaporeuse semble recouvrir ses tableaux, leurs titres au lyrisme retenu témoignent d’une forme d’apaisement : Le Silence (1984-88), Chemins de la paix (1985) … Une lumière iridescente les baigne, le vide devient prééminent : un vide non pas synonyme de néant, mais plutôt d’une vibration ouvrant sur un ailleurs éblouissant, « espace toujours encore inconnu vers lequel avancer [en peignant] comme une somnambule », ajoute-t-elle encore. Rêves éveillés, ses fragiles et irrationnelles perspectives tracent le chemin d’une aventure intérieure en forme, désormais, de quête métaphysique.

Odile de Loisy

Maria-Helena Vieira da Silva, Composition 55, 1955, huile sur toile, CR1275, Courtesy Galerie Jeanne Bucher Jaeger, Paris. © ADAGP, Paris, 2022

Maria-Helena Vieira da Silva, Composition 55, 1955, huile sur toile, CR1275, Courtesy Galerie Jeanne Bucher Jaeger, Paris. © ADAGP, Paris, 2022

Vieira da Silva : l’œil du labyrinthe

Jusqu’au 6 novembre 2022

Musée Cantini

19 rue Grignan – 13006 Marseille

Contact : 04 13 94 83 30 – musee-cantini@marseille.fr

Ouvert du mardi au dimanche de 9h à 18h.

Toutes les informations pratiques sur l’exposition Vieira da Silva en cliquant ici