La question des identités religieuses est l’une des plus sensibles parmi celles qui se posent au « vivre ensemble en Méditerranée ». De ce point de vue, la mer Intérieure semble être l’espace de séparation et de conflit. Cependant, il existe un phénomène religieux peu connu du grand public mais pourtant très présent en Méditerranée : les lieux saints partagés par des fidèles de religions différentes. Une question se pose alors, comme un fil conducteur tout au long de l’exposition : « Les lieux saints peuvent-ils réellement être partagés par plusieurs religions ? »

Même si les dogmes des trois religions monothéistes semblent incompatibles, elles partagent en réalité des figures bibliques, des saints et des lieux communs. L’exposition est ainsi conçue comme une invitation à parcourir cette Méditerranée inédite. Sans occulter les conflits actuels, il s’agit de se poser un instant et de s’interroger afin de mieux comprendre la complexité des échanges entre les religions méditerranéennes.

Pour cela, 400 installations et objets (œuvres d’art classiques, films documentaires, photographiques…) sont présentés au fil d’un parcours original conçu comme un « pèlerinage ». En effet, le visiteur est invité à prendre son bâton de pèlerin et à partir à la découverte de ces lieux saints qui jalonnent la Méditerranée. Mêlant sa silhouette à celles d’autres pèlerins de toutes origines projetées sur un mur, le visiteur chemine d’un lieu saint à un autre, bercé par des chants chrétiens, juifs et musulmans.

Mêlant sa silhouette à celles d’autres pèlerins de toutes origines projetées sur un mur, le visiteur chemine d’un lieu saint à un autre, bercé par des chants chrétiens, juifs et musulmans.

Divisée en quatre espaces, la première partie de l’exposition intitulée « Prophètes et patriarches » s’attache à révéler, à travers le culte des grands prophètes communs aux trois religions, les croisements interreligieux existants. En partant à la découverte de ces grandes figures essentielles telles qu’Abraham, Elie et Moïse, le visiteur découvre également les lieux saints qui leur sont associés et qui sont devenus au cours de l’histoire des lieux de partage mais également des lieux de tensions en raison des enjeux politiques. Même si certains lieux, tels que le tombeau des Patriarches en Palestine offre un exemple de partition sans échange (l’intérieur est physiquement divisé en deux espaces, un pour les musulmans, l’autres pour les juifs), la grotte d’Elie au mont Carmel offre, au contraire, un exemple de fréquentation mixte plus pacifique entre les trois monothéismes.

Dans un second temps, l’exposition s’attarde sur la figure de Marie. En effet, comment aborder ces rapprochements interreligieux sans évoquer la figure majeure de la Vierge, pont essentiel entre le christianisme et l’islam ? Cette seconde étape du parcours est l’occasion de rappeler sa place prépondérante au sein des deux religions (Marie est mentionnée 34 fois dans le Coran contre 19 fois dans le Nouveau Testament). Même si pour les musulmans, Marie n’est pas considérée comme la mère du fils de Dieu mais seulement comme celle du prophète Jésus, d’importantes marques de dévotion mariale se sont installées dans les pratiques des musulmans, qui font souvent appel à la Vierge en se rendant dans des sanctuaires chrétiens, tels que la maison de Marie sur les hauteurs d’Ephèse en Turquie ou encore à Notre-Dame-de-la-Garde à Marseille.

Les sanctuaires de grands saints sont également fréquentés par les fidèles de différentes confessions bien que le recours à ces intermédiaires soit souvent condamnés dans l’islam et le judaïsme. Pourtant, malgré l’hostilité des autorités religieuses, cette vénération est très répandue. Il faut comprendre que derrière ces dévotions se cachent des désirs communs : guérir, se marier, enfanter, protéger….Ainsi ce ne sont pas seulement les lieux qui sont partagés mais aussi les demandes. La figure de Saint-Georges offre un bel exemple de croisements entre chrétiens et musulmans. A Istanbul, la fête du Saint, célébrée le 23 avril, rassemble jusqu’à 100 000 personnes, en majorité musulmane.

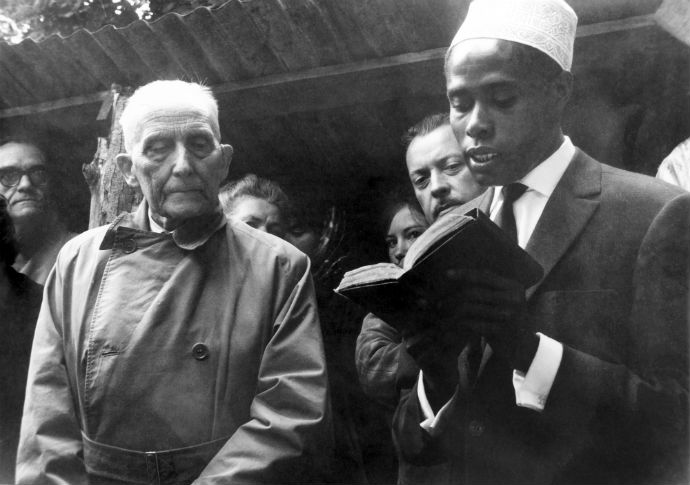

Comme un lien entre les différentes « étapes » de ce pèlerinage, le visiteur est invité à rencontrer pèlerins, voyageurs, mystiques, poètes, une panoplie de personnages apparaissant comme témoins et acteurs du partage interreligieux en Méditerranée. Parmi ces figures contemporaines : Louis Massignon, fervent catholique et un des plus grands islamologues français du XXe siècle, précurseur du dialogue interreligieux ; Djalal Al-Din Rumi, célèbre fondateur de l’ordre des derviches tourneurs qui a composé de nombreux poèmes marqués par une ouverture interreligieuse ; ou encore Paolo Dall-Oglio, jésuite italien qui a dédié sa vie à la compréhension de l’islam et qui est depuis 2013 aux mains du Daesh.

A l’heure où les heurts et tensions s’accentuent en Méditerranée, l’exposition a le mérite de poser un regard différent sur les comportements religieux des populations méditerranéennes et met en évidence le partage et l’échange entre les communautés religieuses. Elle offre ainsi de nouvelles clés aux visiteurs pour comprendre au mieux la complexité des échanges entre les religions méditerranéennes.

Informations pratiques :

« Lieux saint partagés »

Du 29 avril au 31 août 2015

Au MuCEM (Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée)

7 promenade Robert Laffont (Esplanade du J4) – 13002 Marseille

Tarifs :

Billets MuCEM > expositions permanentes et temporaires 8€/5€

Billet Famille > expositions permanentes et temporaires 12€

Visites guidées 12€/9€

Audioguide 2€

L’accès aux expositions est gratuit pour tous, le premier dimanche de chaque mois.

Gratuité des expositions pour les moins de 18 ans, les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires de minima sociaux, les personnes handicapées et accompagnateur et les professionnels.

Réservations et renseignements :

04 84 35 13 13

reservation@mucem.orfg

http://www.mucem.org/