Une peinture contemporaine ?

Une peinture contemporaine ?

Des médias parlent volontiers d’un « retour à la Peinture. » Comme si après les folies de l’art contemporain – réduit aux seules performances et installations – on rentrait sagement au bercail de l’art raisonnable, pétri de savoir faire et beau – je veux dire joliment décoratif ; dans le giron des médiums bien répertoriés. Même si des peintres ont motivé leur travail par un refus de l’art contemporain – Gilles Aillaud (1928-2005) représente à mes yeux leur magnifique fer de lance – il existe tout un pan de la peinture qui assume complètement le contemporain. Une peinture qui a traversé la soi disant « mort de la peinture » proclamée pendant une ou deux décennies du XX° siècle en France. Elle s’empare à la fois d’autres médiums et du tragique actuel. Elle assume à la fois la performance de sa pratique, et l’installation de l’objet tableau. Elle joue avec les sensations et la culture des spectateurs.

Des maîtres ont disparu. On aime évoquer leurs noms : après Manessier, Bazaine, Rothko, Hartung, Mitchell, Bacon et Freud, Rebeyrolle, Pincemin, Leroy, Polke, Twombly, Tapiès… Mais la peinture vit, se renouvelle, se dépasse. Richter, Barcelo, Soulages et Alechinsky ne font pas que se répéter. En France, été 2013, de l’ouest à l’est, le domaine de Kerguéhennec proposait une double rétrospective de Dilasser et Tal Coat pendant que Marc Desgrandchamps éclairait toute la Fondation Salomon près d’Annecy.

Au tamis de mes expériences et de mes goûts, Bioulès et Buraglio ont traversé les déconstructions de Support-Surface, quant aux dernières expositions de François Boisrond chez Louis Carré (Par Passion, 2012 et Deux Biennales, une Documenta, 2015)), elles témoignaient du perpétuel renouvellement de l’artiste. Un jour parfait de Yan Pei-Ming à la chapelle de l’Oratoire à Nantes en 2012 s’appropriait magistralement l’iconographie du Calvaire, du sein même de sa culture chinoise. Le mouvement s’amplifie en 2014, ne serait ce qu’en Ile de France, à la galerie du Jour : « Et la peinture… » ; au domaine de Chamarande, « Vues » sur le thème du paysage ; au MAC/VAL…

La peinture demeure à mes yeux, assez inexplicablement, le paradigme de tout art. L’art par excellence ?

Observation.

Pour évoquer le travail de Ronan Barrot, un survol historique entretiendrait l’illusion qu’attisent les médias : la quantité d’informations ferait la connaissance ! Quittons l’extension pour la compréhension et à partir d’un seul tableau : VRSVS (2010, huile sur toile, 300 x 200 cm), tentons d’approcher ce que l’art désigne : le Mystère.

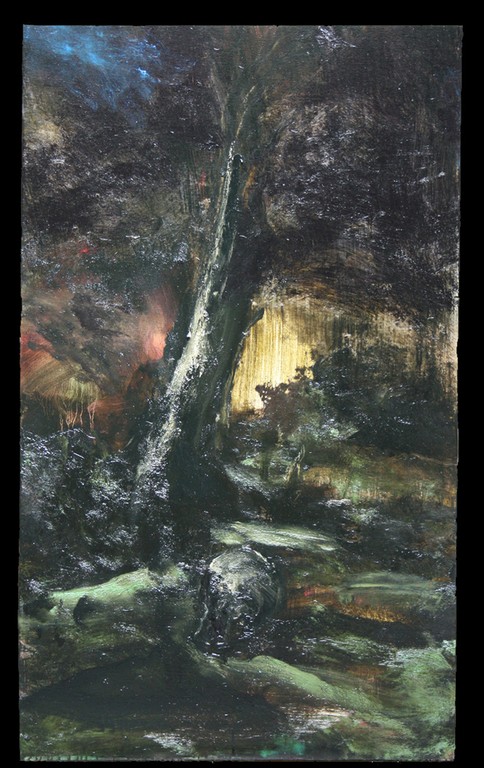

Quand on entrait dans la galerie Claude Bernard en novembre 2010, sous le nom de l’artiste : Ronan Barrot, un tableau vertical accueillait. Beaucoup de noir. Un tronc d’arbre avec, au pied de ce tronc, une masse blanchâtre : un crâne au pied d’un arbre…? Je m’approchais pour lire le titre : Résurrection ratée. La Résurrection aurait-elle échoué ? Le ton était donné.

Mais c’est un grand tableau qui a retenu mon attention. Il occupe toute la hauteur de la galerie, du sol au plafond. Huile sur toile tendue sur châssis. Nous sommes dans la tradition séculaire de la Peinture. Dimensions et disposition renforcent un face à face que l’espace fictif du tableau met en œuvre par une succession de plans ne suggérant que peu de profondeur.

En bas, au premier plan, rien. Un rien qui ne sert pas à rien. Ce blanc-gris, de la lumière barrée d’obliques noires, instaure la profondeur entre le plan de représentation et les premières figures. Et, du même coup, me tient à distance.

Comme Camus voyait en Meursault – L’étranger – « le seul Christ que nous méritions » Ronan Barrot entrechoque la figure du Dieu fait homme avec celle d’une haine implacable.

Ce que la Peinture figure c’est d’abord de l’espace. Puis côte à côte deux barrières de police, curieusement grillagées, texture métallique soigneusement évoquée. Derrière, il y a du monde, un magma animé de masses et de traits, de bras et de jambes surmontés de probables visages… De cet amas se dégage, au ras des barrières, central, un corps dont on arrive à distinguer le torse et les bras levés, poings fermés. Au-dessus et donc encore derrière, dans un brun sombre qui évoque le bois, des éléments de construction dont un entrecroisement de poutres à travers lesquelles on distingue par trois trouées carrées le bleu intense du ciel, comme d’un soir d’été.

On a du mal à reconnaître et à nommer. Les deux barrière-grilles nous narguent : entre grilles ou barrières de police ? Ce que j’identifie difficilement me met en face d’incohérences : la lumière du premier plan et le reste de la représentation demeurent hétérogènes.

Entre des carrés bleus en haut et les barrières-grilles, la masse vivante parait contrainte. Cette masse protéiforme contraste avec les repères orthogonaux. Les complémentaires bleu et orange s’entrechoquent puissamment en l’absence de couleurs pastel. Des éclats de blanc tranchent sur le noir et les parties sombres. En particulier une fine surface verticale d’un blanc radical intrigue ; on hésite : un linge qui pend, une trouée de lumière entre les jambes ? La matière peinte, travaillée dans le frais, faite de diverses épaisseurs, du glacis à l’empâtement, conserve la trace des gestes du peintre, sa touche. Comme un bas-relief. C’est puissant, charnel, sombre. La peinture est modelée, torturée, lacérée. Aux pinceaux de toutes les tailles, au couteau, au rouleau peut-être… Ça gicle, ça dégouline un peu…

Passion.

Passion de peindre d’abord, du geste, de la perte de soi, de la bagarre avec… avec quoi ? Avec tout, la toile, la matière, les accords et désaccords, la composition et les formes limites. Passion de la peinture, de sa texture visqueuse, boueuse, des couleurs cinglantes, des noirs soyeux ou goudronneux, des croutes séchées comme des lavis délavés. Passion de la Peinture aussi, dans l’épaisseur de son histoire et des maîtres admirés. Passion du Christ enfin, comme sujet traditionnel des arts au cours des siècles : position du corps, structure des poutres, ombre horizontale, centralité, frontalité, trop d’éléments formels viennent ici rappeler une Crucifixion. Tout en la troublant.

Certes, la profondeur donnée par des lignes et la superposition de plans d’une part, et d’autre part le mouvement induit par des obliques fines ou larges, engagent dans le récit d’un événement violent : une foule de manifestants, l’antichambre d’une expulsion, une grève ?

Certes, la profondeur donnée par des lignes et la superposition de plans d’une part, et d’autre part le mouvement induit par des obliques fines ou larges, engagent dans le récit d’un événement violent : une foule de manifestants, l’antichambre d’une expulsion, une grève ?

Mais une presque-symétrie organisée par un axe central invite à dépasser la seule représentation dramatique, chronologique. L’instant prend une dimension d’éternité, là. Une dimension « d’événement anachronique ». Présence. « Le voici maintenant le moment favorable, l’heure vient, et c’est maintenant… » (Cf. 2Cor.6,2 ; Jn.4,23) « Cette contemporanéité par excellence qu’est le temps messianique, l’être contemporain du messie, que Paul appelle justement le « temps du maintenant » (ho nyn kairos) » (1) peut affleurer. Et la lumière transpercer.

Le titre : VRSVS, du nom d’un père adoptif, un vagabond, un misanthrope, qui s’habille de peaux d’ours : L’homme qui rit de Victor Hugo. « Il était dans la nature celui qui fait de l’opposition. Sa grande affaire était de haïr le genre humain. Il était implacable dans cette haine. » (2) Comme Camus voyait en Meursault – L’étranger – « le seul Christ que nous méritions » (3) Ronan Barrot entrechoque la figure du Dieu fait homme avec celle d’une haine implacable.

Histoire et vie.

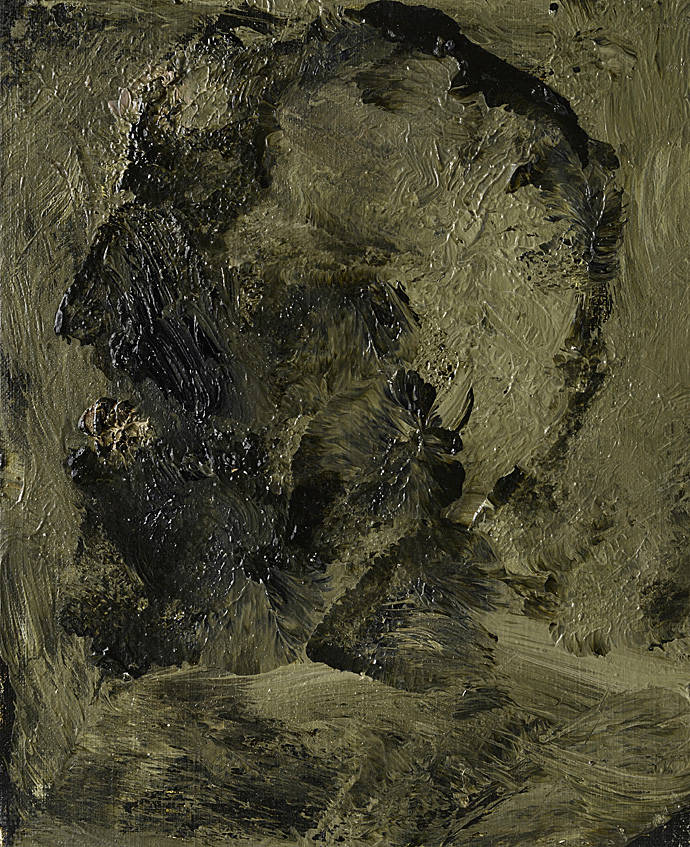

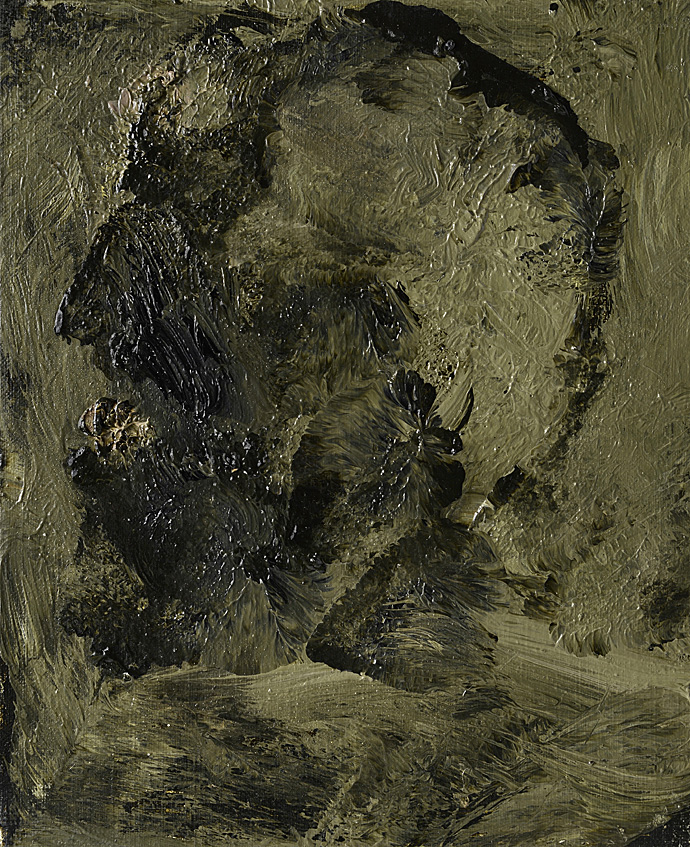

Ronan Barrot est peintre, absolument peintre. Depuis quarante ans il se mesure avec les plus grands : Goya, Courbet, Picasso, Rebeyrolle… et avec les plus grandes angoisses de l’homme. Quand son pinceau s’apaise, il méandre un squelette qui laisse affleurer la crudité de la toile nue. Les ciels malmenés laissent entrevoir parfois une trouée de bleu céleste, limpide. Des arbres organisent les paysages, des corps se meuvent, gesticulent, agissent. Ou bien, comme les musiciens font leurs gammes, Ronan Barrot peint des crânes. Des centaines depuis sa sortie des Beaux-arts de Paris en 97. Des petits tableaux d’environ 30 sur 20 où se jouent les fondements de la peinture. Entre sa matière, des figures, le geste et leur réception.

Là, derrière ces deux barrières de police d’une autre région, bras ouverts, un vivant humain parait fixé à l’intersection de l’horizontale et de la verticale. Arbre vivant, solidement planté il structure le magma dont il est pourtant fait à l’inverse de l’improbable entrecroisement métallique. Au-dessus, l’entrecroisement des poutres de bois quadrille le ciel, construit la rhapsodie des touches, et se raccorde aux figures en une incontournable évocation de la Croix. Un au-delà d’invraisemblable lumière traverse vers moi, jusqu’au premier plan, la masse informe et les barrières qui nous tiennent en respect. Je vois un homme, magistralement debout, bras écartés, tendus, poings fermés : à la fois prolétaire révolutionnaire et Christ crucifié sur le monde. « Résurrection ratée » suggérait Ronan Barrot à l’entrée ? Ratée par qui, par quoi ? Par manque de confiance. Rappelons-nous la fin de l’Evangile, il s’en est fallu de peu que la Résurrection du Christ ne demeure celée par la peur.

Là, derrière ces deux barrières de police d’une autre région, bras ouverts, un vivant humain parait fixé à l’intersection de l’horizontale et de la verticale. Arbre vivant, solidement planté il structure le magma dont il est pourtant fait à l’inverse de l’improbable entrecroisement métallique. Au-dessus, l’entrecroisement des poutres de bois quadrille le ciel, construit la rhapsodie des touches, et se raccorde aux figures en une incontournable évocation de la Croix. Un au-delà d’invraisemblable lumière traverse vers moi, jusqu’au premier plan, la masse informe et les barrières qui nous tiennent en respect. Je vois un homme, magistralement debout, bras écartés, tendus, poings fermés : à la fois prolétaire révolutionnaire et Christ crucifié sur le monde. « Résurrection ratée » suggérait Ronan Barrot à l’entrée ? Ratée par qui, par quoi ? Par manque de confiance. Rappelons-nous la fin de l’Evangile, il s’en est fallu de peu que la Résurrection du Christ ne demeure celée par la peur.

Je repense aux seules lueurs, brillance de deux reflets cuivrés, d’Un enterrement à Ornans (1849-50, musée d’Orsay). Ce mécréant de Courbet a figuré leur éclat sur le seau d’eau bénite tenu par l’enfant de chœur et, juste au-dessus, à la verticale, sur la petite boule du Crucifix, seul élément à s’inscrire sur le ciel bouché. La peinture d’histoire quitte le genre officiel pour exalter le peuple en même temps qu’elle lui confère la présence. Dès lors, avec Courbet, l’art historique s’affirme fondamentalement contemporain. Le musée Courbet à Ornans ne s’y est pas trompé : il a exposé Ronan Barrot au printemps 2014.

La peinture contemporaine entérine une pensée de l’image créatrice de réel. Elle garde un statut privilégié. En ce sens la peinture contemporaine s’approprie la Peinture historique, éprouve le besoin de figurer, de donner du corps et de la chair et de la matière à du vivant qui tend à se dématérialiser. Tout en s’appropriant les diverses transversalités, hybridations et réseaux a-centrés caractéristiques des cultures occidentales dominantes, pour en laisser affleurer le présent offert à notre disponibilité désireuse d’avenir. De vie vraie.

Michel Brière

1. Giorgio Agamben, Qu’est-ce que le contemporain ? Rivages poche/Petite bibliothèque, Paris 2008, p.38.

2. Phrases extraites du premier chapitre du roman.

3. « Il m’est arrivé de dire aussi, et toujours paradoxalement, que j’avais essayé de figurer dans mon personnage le seul christ que nous méritions » Albert Camus, préface à l’édition universitaire américaine. Cf. Roger Grenier, Soleil et ombre, une biographie intellectuelle, Gallimard, 1987, Folio, 1991, p.107