Née dans l’Évangile dont elle est un personnage important sous la plume des quatre évangélistes, la figure de Marie Madeleine brille dans le ciel de l’art de mille éclats divers, et traverse l’histoire des représentations plastiques, littéraires et musicales en Occident comme une comète à la chevelure largement déployée et toujours éblouissante, arborant un pot de parfum comme le symbole le plus clair de sa féminité. Unique et multiple, Marie Madeleine est aussi ancienne dans l’art occidental que le Christ lui-même, auquel elle est intimement liée puisqu’elle appartient au noyau dur de la confession de foi chrétienne, autour duquel tout le reste s’est construit : l’annonce de la mort et de la résurrection du Christ. Témoin privilégié de la passion de celui dont elle a été une disciple fidèle, elle est chargée par Jésus d’annoncer aux Apôtres sa victoire sur la mort. C’est pourquoi la Légende dorée, prenant la suite des évangiles, la lance sur un bateau de fortune avec d’autres saintes femmes vers la Provence qu’elle convertira au Christ avant de se retirer en ermite dans la grotte de la Sainte-Baume, dans un cœur-à-cœur amoureux avec Jésus, nourrie par la seule musique des anges.

Chacun de nous a sa Marie Madeleine, plus ou moins sensuelle ou larmoyante naguère, plus combattive et « libérée » aujourd’hui. Car la figure de la sainte a connu une longue évolution, chaque époque depuis deux mille ans ayant mis en valeur un aspect du mystère de Marie Madeleine, toujours très humaine dans l’évidence de ses contradictions, toujours femme d’une foi inébranlable, l’image même de la foi selon saint Jérôme.

Quelques œuvres d’art témoigneront ici de cette évolution de la figure de la sainte dans la spiritualité chrétienne, de l’antiquité jusqu’à nos jours.

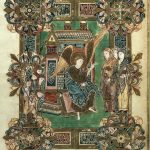

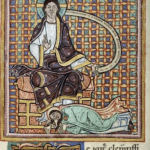

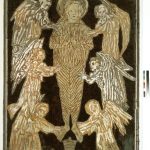

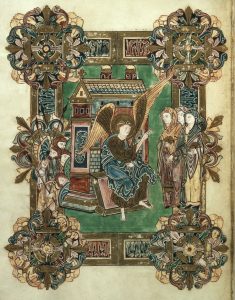

Tout commence donc un matin d’avril. Sur cette enluminure anglo-saxonne, trois femmes, Marie de Magdala en tête, trouvent dans le tombeau non pas le corps de Jésus mort qu’elles venaient embaumer, mais l’ange du Seigneur aux grandes ailes d’or déployées, qui leur annonce que le Crucifié est vivant (Mc 16, 1-6). C’est un coup de tonnerre, rien ne sera plus comme avant. Marie Madeleine, et l’Église avec elle, découvrent que l’amour a triomphé de la mort et que Jésus les attend en Galilée, au carrefour des nations. La rencontre de l’ange et des femmes devant le tombeau vide est l’annonciation d’une nouvelle naissance de l’Humanité sauvée.

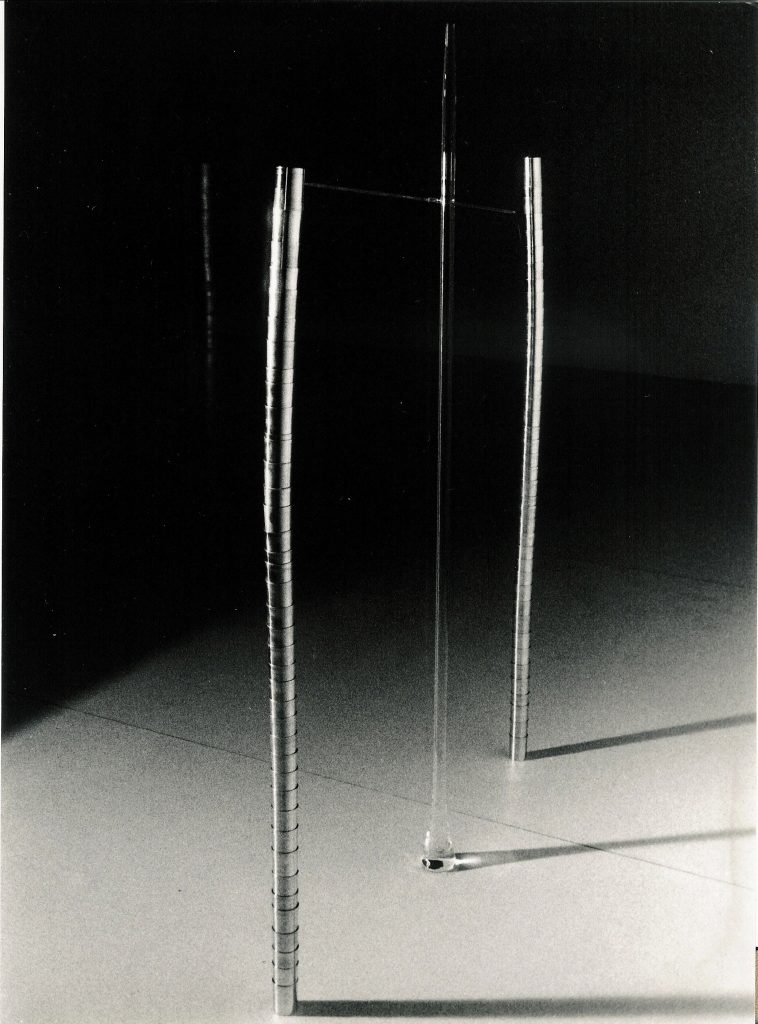

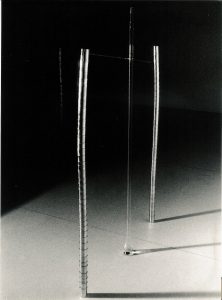

Devant cette œuvre d’Emmanuel Saulnier, le spectateur est renvoyé à la transparence de cet espace invisible où s’inscrit le vide, plus visible et plus vrai que les colonnes torsadées d’aluminium ou que la colonne lumineuse de verre qui s’élève toute droite vers le ciel et ne tient qu’à un fil. Entre les deux bornes, ce vide est la seule réalité tangible, le mystère d’une disparition qui est aussi une apparition. Dans l’Évangile, ce sont deux anges « vêtus de blanc, assis à l’endroit même où le corps de Jésus avait été déposé, l’un à la tête et l’autre aux pieds » (Jn 20, 12) qui permettent de voir l’invisibilité du Christ ayant quitté le tombeau devenu trop petit pour lui.

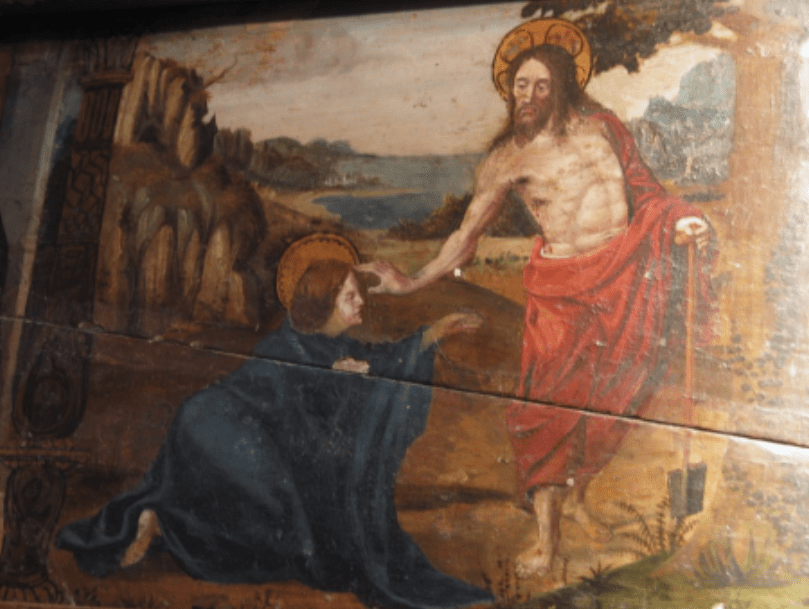

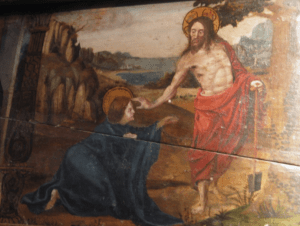

La scène de retrouvailles du Noli me tangere (Jn 20, 11-18) est l’une des plus belles de l’Évangile. Rencontre inespérée entre une femme désespérée et Jésus victorieux de la mort, c’est une expérience amoureuse, spirituelle et artistique dans un jardin de paradis. « S’il te plait, ne me retiens pas ». Jésus n’est plus de ce monde, son corps rayonnant, toujours là, est déjà hors d’atteinte. Il charge Marie Madeleine – en qui les Pères de l’Église et après eux les théologiens médiévaux verront la nouvelle Ève – d’annoncer à ses frères la nouvelle inouïe de sa résurrection, ouvrant ainsi à nouveau les portes du Paradis.

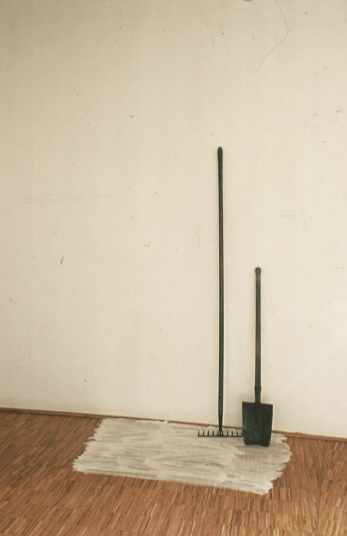

Seuls demeurent ici, posés sur une légère surface blanche, la bêche et le râteau du jardinier, nouvel Adam. Les objets installés par Pierre Buraglio au Centre d’art sacré d’Évry en 2000, avec, plus loin, des sandales et du pain, disent la divinité invisible et indivisible du Christ dans son humanité visible et partagée.

Mais voilà qu’au début du VIesiècle, le pape Grégoire le Grand, dans un coup de maître pastoral, assimile Marie de Magdala, cette riche Palestinienne intime du Christ, à une femme anonyme venue pleurer ses péchés sur les pieds de Jésus qu’elle embaume de parfums de grand prix, inonde de ses larmes et essuie de ses cheveux, manifestant sans retenue son émotion devant Jésus qui l’accueille à cause du grand amour qu’elle manifeste (Lc 7). C’est cette image de Marie Madeleine que la tradition a privilégiée. Jean attribue ce même geste d’onction à Marie de Béthanie, sœur de Marthe et de Lazare (Jn 12,5) et situe la scène juste avant la passion, relevant avec Jésus que Marie anticipe son ensevelissement. En fusionnant les trois femmes, Grégoire met l’accent sur le point essentiel de la foi : Jésus dans sa mort sauve l’humanité du mal et du péché. Pécheresse pardonnée, Marie Madeleine est devenue le symbole de l’humanité libérée de ses « démons », de tout ce qui l’entrave, pour être pure effusion d’amour divin.

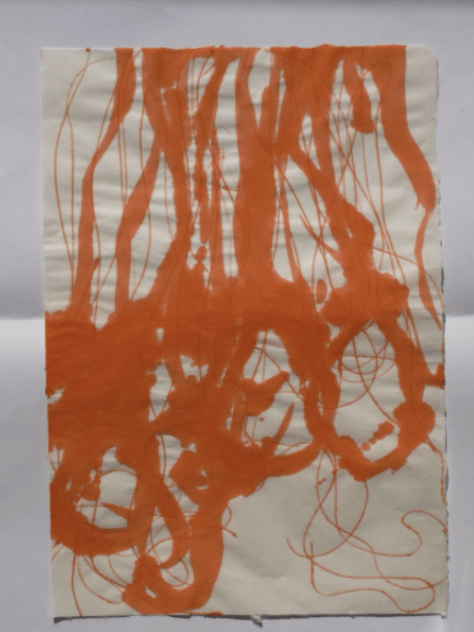

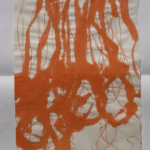

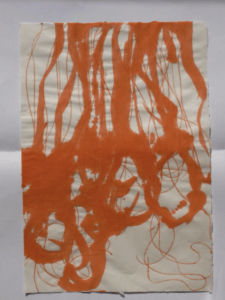

La calligraphie savante et libre du pinceau de Gérard Traquandi, sa préciosité baroque évoquent les cheveux de la femme pardonnée et libérée, délicieusement sensuels dans le tombé vaporeux, léger et transparent de l‘encre sur le papier.

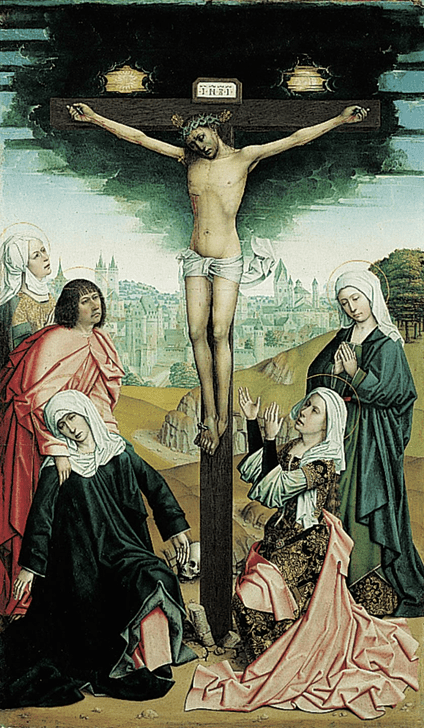

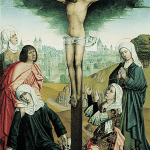

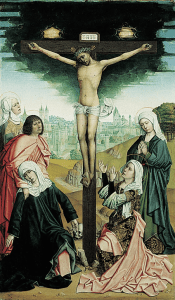

À la source et au cœur des quatre récits évangéliques, qu’on ne lit bien qu’à la lumière de la résurrection, se trouvent les épisodes de la passion, de la mort et de l’ensevelissement de Jésus. Marie de Magdala est présente au pied de la croix où Jésus agonise. Elle le regarde autant que ses larmes le lui permettent, digne dans son désespoir. À côté de la Vierge et de Jean, elle pourra témoigner de ce qu’elle a vu dans ce bouleversement tragique et recueillir les dernières paroles du Christ en croix donnant naissance à l’Église : « Femme, voici ton fils… ». Habillée comme une princesse (Magdala signifie « tour »), elle révèle par sa beauté l’insoupçonnable beauté du corps supplicié de Jésus.

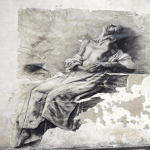

Le grand dessin de Ronan Barrot d’après une Descente de croix de Jean-Baptiste Jouvenet respecte parfaitement la composition et l’intensité dramatique de la peinture originale, mais l’artiste remplace le corps du Christ, au centre, par un miroir aux reflets argentés. Le corps de Jésus est comme évidé, toujours présent comme centre vivant de la composition, mais absenté, laissant dans son retrait la place pour le corps du spectateur qui devient acteur de la scène, absorbé dans l’image car évidemment le miroir reste vide. Vanité des passions et de l’idée qu’on se fait de soi-même. Le peintre fait mémoire du corps du Christ irreprésentable, intouchable mais bien là, dans une citation implicite confirmée par la présence des femmes.

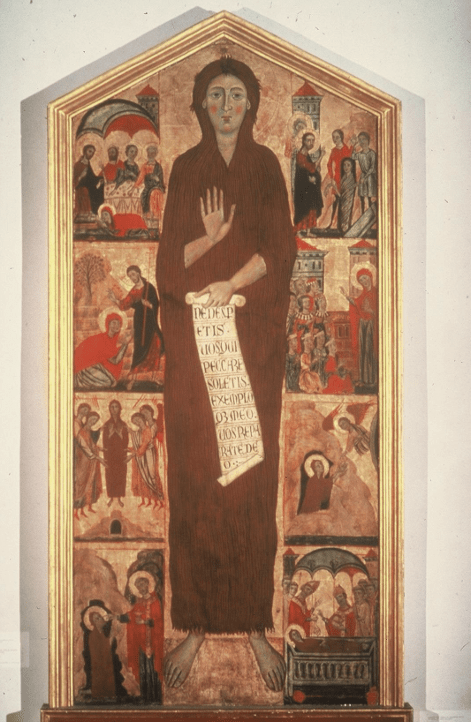

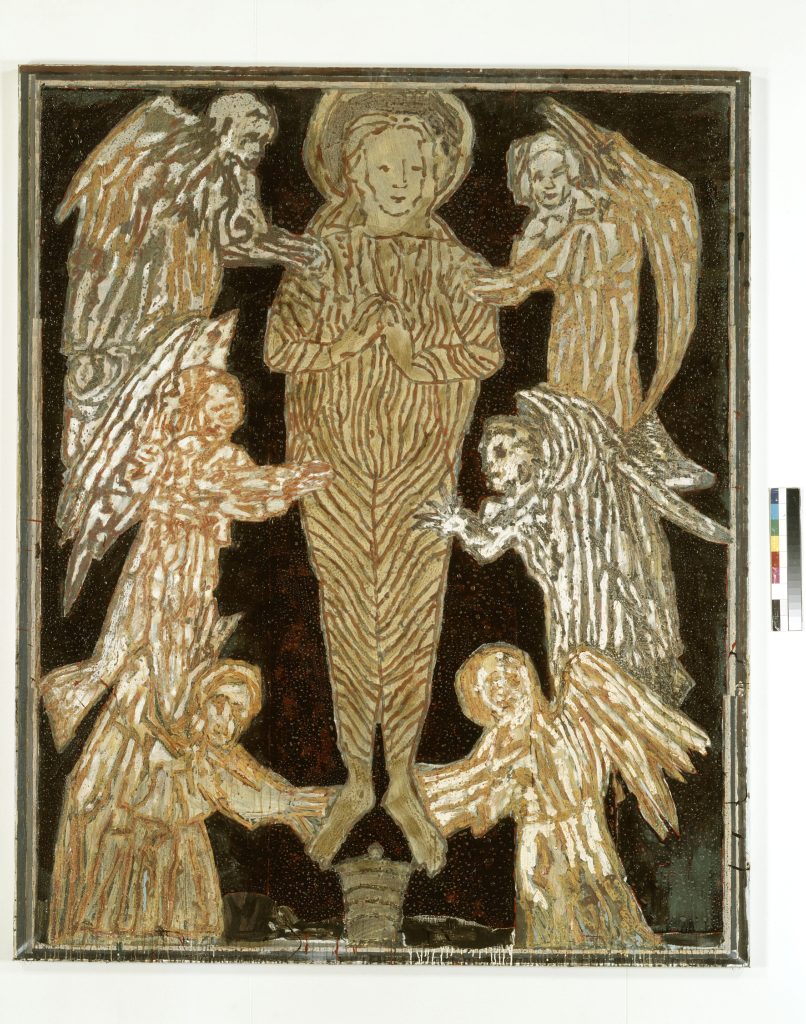

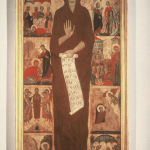

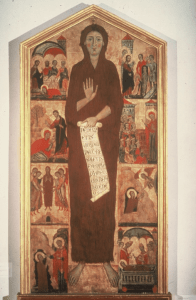

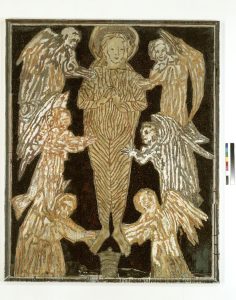

Quand les évangiles se referment, Marie Madeleine continue son ministère, comme en témoignent la littérature hagiographique (la « légende dorée ») et la liturgie. Apôtre, prédicatrice, elle répand la bonne nouvelle du pardon divin à Marseille et en Provence avec Marthe, Lazare, Maximin, Sara et Sidoine, l’aveugle de naissance, puis se retire dans la grotte de la Sainte-Baume où elle passera trente ans, autant d‘années que Jésus à Nazareth, portée sept fois par jour en haut du Saint-Pilon par les anges qui la nourrissent du pain céleste de l’eucharistie aux heures canoniales de la prière de l’Église. Cette vie sauvage et mystique est exaltée par les ordres religieux médiévaux qui accentuent la figure de la pénitente pour valoriser l’action de la grâce. Confondue dès le IXe siècle avec une autre pénitente, Marie l’Égyptienne, une ancienne courtisane, elle est souvent représentée entièrement couverte de ses longs cheveux ondoyants comme sur cette peinture réalisée pour les Servites de Marie, déroulant un long phylactère avec ces mots en latin : « Ne désespérez pas, vous qui avez l’habitude de pécher : prenant exemple sur moi, relevez-vous en Dieu ». Enflammée par l’amour de Dieu qui la brûle corps et âme, elle ouvre l’humanité à l’immense espace de la grâce.

Installée dans la chapelle de l’Hospice Comtesse à Lille en 2005, cette barque est en fait une demi-barque qui fait la belle et se redouble dans un miroir. Marc Couturier nous donne de traverser les apparences avec Marie Madeleine qui traverse la Méditerranée dans un bateau sans voile ni rames. Image de la vie humaine lancée sur les flots imprévisibles du destin, la barque permet, malgré sa fragilité, de passer les eaux mortelles pour aborder à l’inconnu, symbole aussi de l’Église poussée par l’Esprit qui la conduit. Dans le miroir, le spectateur apparaît comme partie intégrante de l’œuvre. Il est embarqué.

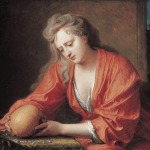

Figure emblématique de la méditation solitaire, Marie Madeleine devient, à l’époque moderne, le modèle de la vie intérieure et de la conscience au travail sur elle-même. Elle incarne les méandres de la vie du cœur et la violence des passions contradictoires, la lutte tragique entre deux amours, terrestre et céleste, opposant à l’hédonisme le « memento mori » qui ouvre sur le thème des « vanités ». La tête de mort du Golgotha (cf figure 1) devient sa compagne. Consciente de ses limites et de sa condition mortelle, Marie Madeleine choisit de renoncer aux plaisirs futiles et éphémères pour suivre Jésus et trouver avec lui le vrai sens de sa vie, au-delà du deuil et des larmes. Sa beauté est telle, sur ce tableau de Jean-Baptiste Santerre, que le spectateur ne peut que la suivre.

Choisie entre toutes et très aimée, Madeleine s’est donc détachée du groupe des disciples, elle a rejoint le désert où Dieu l’a conduite comme son épouse pour lui parler au cœur (Osée 2, 16- 25). Sortie de la narration évangélique, elle est devenue le seul sujet du tableau, parfait modèle de l’individu naissant en Occident. À l’expérience eucharistique et jubilatoire de la Sainte-Baume, les modernes ajoutent l’extase mystique et les ravissements, moments suspendus de la sortie de soi, comme Ernest Pignon-Ernest sur le mur d’une chapelle désaffectée, affichant sans pudeur l’émotion intime de la « parfaite amante de Jésus », comme on disait au XVIIesiècle.

Passionnée et passionnante, figure toujours contemporaine, son assomption dit la gloire de Marie Madeleine aimée de Dieu, à qui elle est toute donnée jusque dans la passion du Fils mort et ressuscité qu’elle révèle encore aujourd’hui dans ses larmes, ses cheveux et ses parfums.

Isabelle Renaud-Chamska