Artiste inclassable, il est tour à tour, ou parfois simultanément, dessinateur, peintre, sculpteur, architecte, poète, tapissier. Toute matière lui est bonne : pierre, papier, bois, caoutchouc, laine ou toile… Dans ce parcours foisonnant une seule et unique passion: celle du signe. C’est dans la quête et l’élaboration du signe que sa vie et son œuvre trouvent leur ardente unité, leur aimantation mystérieuse vers la délivrance du chant final.

Murmures, souffles, espaces, ouvertures, silences, paysages avec oiseau, rebords de lumière, neiges oubliées, joies perdues aux couleurs de l’enfance : l’œuvre de Thomas Gleb fait affluer vers nous des mondes lointains surgis de temps immémoriaux.

Sculptés, dessinés, tissés, peints ou chuchotés, majuscules ou minuscules, de la nuit archaïque d’où ils se réveillent, les signes qu’il ne cesse d’enfanter lui font une espiègle et tumultueuse escorte pleine de rêve et de malice. Il les voit se lever à chacun de ses pas au bout de son geste et de ses doigts à travers ces petits objets pauvres, oubliés, abimés, abandonnés qu’il recueille inlassablement pour les rendre à la vie, les ranimer d’un trait, les faire apparaître d’une simple entaille.

Ils remuent derrière ses paupières car il a décidé de voir en fermant les yeux :

« Je ne vois bien que lorsque je ferme les yeux, et après avoir penché au cœur de la chose » (Thomas Gleb, notes).

Voir en écoutant du dedans de la chose. Voir en se souvenant des lointains ancêtres qui ont commencé l’histoire du peuple d’Israël. Fureur et sagesse, aube d’humanité :

« Je n’ai qu’à abaisser les paupières, les rouvrir quarante siècles en arrière, saluer Ruben, dire adieu à Benjamin et reprendre mon travail » (ibid.)

Alors des figures perdues se mettent à sonner, à vivre, à chatoyer. Les morts ne sont pas morts, leurs yeux plongent dans des mystères qui existent bien avant nous et parfois ils prient dans leur langue ancienne, celle des oiseaux, des arbres et du vent. Ils apparaissent, ils se mettent à rayonner d’une présence sans visage et dans notre regard ils prennent leur demeure.

Voir en rêvant, du dedans de la nuit, voir en touchant avec ses mains. « Thomas », le nom qu’il s’est choisi, dit-il, parce qu’il n’a pas cru, parce que comme le disciple de la tradition chrétienne, il a eu besoin de mettre ses doigts dans la blessure pour reconnaître son dieu discret.

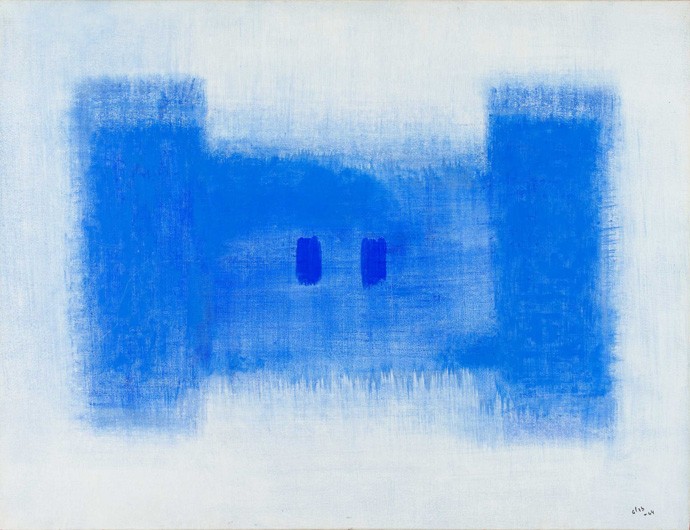

Il arrive que certains de ses signes aient des noms bien à eux : « signe-bergère » dont la main s’envole en saluant le train de passage, « signe-rêveur » qui se réveille « avec deux lunes bleues dans ses yeux », « signe-enfant » ou « signe de neige jouant avec soleil », tous ils ont des nids de couleurs dans le cœur, tous ils sont des signes-maison (à l’image du Beit hébraïque , deuxième lettre de l’alphabet dont la graphie signifie « maison », par laquelle selon le Zohar Dieu a créé le monde).

C’est dans les signes que Thomas Gleb trouve sa manière, sans verrou ni murs, d’habiter le monde et de « s’enraciner pour fleurir » :

« Je fais un signe/ signe-maison / Je m’y retire pour toujours »

Tout se passe comme s’ils empruntaient à l’écriture leur capacité à conjurer l’absence, la douleur de la perte et à faire demeurer la présence.

« Quand je ne serai plus là/ Je serai encore parmi vous/ Et parmi ceux qui ne sont pas/ Encore/ Dans les silences de mes peintures/ dans les ouvertures. »

Chaque signe est une manière de créer le monde à nouveau, chaque signe apporte avec lui un souffle de Genèse, surprenant et neuf, chaque signe prolonge l’œuvre inachevée du Créateur, cet élan premier dans lequel l’artiste puise la force de créer encore. Ainsi les choses n’en finissent-elles pas de naître et de s’avancer vers le jour et elles sont d’une éclatante jeunesse.

Chaque signe peut se lire comme un désir, une quête du visage car Thomas Gleb est avant tout cet homme fraternel dont les premiers portraits se lancent à l’assaut de la figure humaine comme s’il voulait en sonder les profondeurs extrêmes, les cerner par une avalanche de traits vigoureux, drus, incisifs. Avant de laisser chanter librement leur âme, quelques années plus tard, par un jeu de vibrations colorées…

C’est ainsi à la fin des années 50 qu’il invente cet art magique, cet art de la présence et qu’il produit cet inoubliable portrait du « père faisant la prière en jouant de la clarinette » où l’immense voix des ancêtres se met à sonner, mémoire de feu jetée comme un manteau sur la nuit où sont couchés les morts oubliés. C’est ainsi qu’il délivre la chanson des couleurs et la brûlure des rouges. C’est alors que revient vers lui son enfance et que peu à peu il renoue les fils et retrouve l’art perdu de ses pères, celui de la tapisserie. C’est ainsi qu’il entre en conversation avec la laine, dans sa langue originelle de matière, de relief, d’ombres et de lumière, pour s’abandonner à l’ivresse de grandes compositions blanches et laisser déferler cette houle de lumière qu’il ne peut plus retenir.

Anne Zali, conservatrice honoraire de la Bibliothèque nationale de France, Association Thomas Gleb