« Avoir beau » : vanité nécessaire.

Car la peinture de Gérard Traquandi n’est pas bavarde. Elle ne raconte rien. En regardant ses tableaux, « on n’y voit rien » comme s’exclamait Daniel Arasse en 2000, pour intituler l’un des ses indispensables. On a beau regarder, non seulement on ne reconnaît rien, mais on ne voit rien de ce que l’art révèle. Pourtant, dans la galerie, rien n’échappe à l’insolence de l’éclairage. Il inonde, les tableaux les plus clairs comme les plus foncés. Lumière aveuglante ? Lumière excessive des vitrines du commerce et tellement cohérente avec l’idéologie dominante : rien ne doit échapper aux lumières de la raison. Je vois des traces de bleus sans ciel, un noir mat, intense, des gris beiges, un pourpre profond. Les matières colorées, une huile saturée de pigments, imposent leur texture sans affèterie à la mode. Pourtant, j’ai beau regarder – « avoir beau » signifie un effort vain, vous aviez remarqué ? – je ne suis sûr de rien. Et je crois cette insatisfaction bénéfique : oser l’incertitude est un cadeau de l’art à la pensée.

Malgré ce rien, je me fabrique des explications. Tableaux nocturnes d’une intériorité qu’on chercherait paupières closes ? L’exposition s’intitulait « After dark » et l’artiste écrit : « Comme beaucoup d’enfants j’aimais et j’aime encore après avoir regardé le soleil en face fermer les yeux très fort et laisser s’imprimer sur les paupières les couleurs qui subsistent suite à cet éblouissement. Faire remonter à la surface du tableau les sensations colorées de ces choses vues ou tout juste aperçues à travers le pare-brise de la voiture, ou en levant la tête au cours d’une marche. Restituer ces brefs émerveillements du quotidien, c’est mon désir de peintre. »

Certes, on peut toujours se raconter des histoires ou faire des théories, mais avant tout, la peinture de Gérard Traquandi exerce une présence. Avant de représenter quoi que ce soit. Et elle suscite une perception attentive. Elle opère dans la sensation, l’aisthèsis, ce terme que la littérature mystique traduit aussi par « sentiment » et dont nous avons fait l’esthétique, à l’inverse de « l’an-esthésie. »

Il n’en a pas toujours été de même.

La chair, l’émotion et l’idée tressées.

Depuis ses débuts, au milieu des années 80, Gérard Traquandi dessine, photographie et peint. Selon les caractéristiques propres à chacun des médiums. J’ai découvert son travail par des photographies au cours d’une foire, il me semble. Des photos noir et blanc de petit format, remarquables par leur texture. J’avais le souvenir d’images lestées d’une présence palpable. L’impact fut tel que je me déplaçai au Centre d’art du Crestet qui présentait sa peinture en 1997. Dès lors, j’ai pu suivre, insuffisamment, l’évolution de son travail. Au musée de Châteauroux l’année suivante : « Anticiper le printemps », dans son atelier marseillais où il a eu la gentillesse de m’accueillir, puis à la galerie Templon en 2000 et au Centre d’Art de Bouvay-Ladubet, à Saumur en 2004 ainsi qu’à la FIAC.

Les fleurs démesurées, parfois en diptyques donnaient d’entrer dans la chair. Celle, duveteuse, des pétales et des étamines. On en aurait craint de tacher ses vêtements de pollen. Mais aussi la chair de la peinture, à la fois asservie aux formes, maitrisée sous la main de l’artiste dont elle garde trace et s’abandonnant à la pesanteur par quelques discrètes dégoulinures.

Cette présence charnelle de la nature se trouvait confirmée l’année suivante par neuf tableaux en panneau au musée de Châteauroux pour l’exposition « Anticiper le printemps. » De rose et de vert, des feuillages et des fragments de corps, plus ou moins identifiables, s’entremêlaient à même la chair d’une même peinture. Avant que des lignes de lianes reviennent danser en surface.

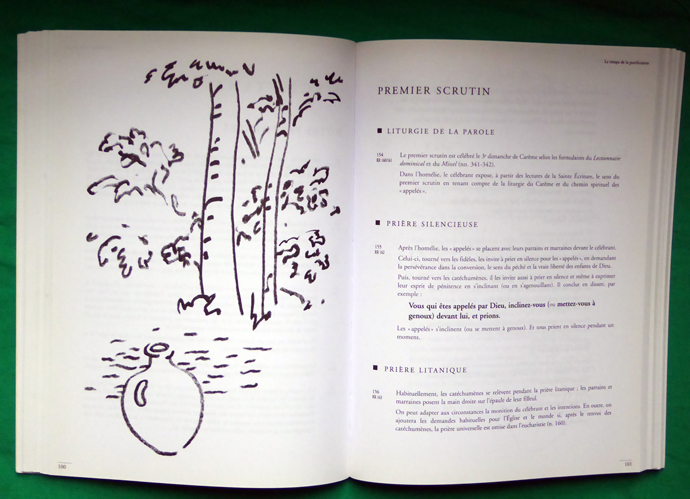

Je suggérai alors son nom pour l’illustration de la nouvelle édition du Rituel de l’Initiation chrétienne des adultes. Choisi, il a répondu à la proposition par des dessins, tantôt fluides et matissiens, tantôt acérés, où se donne à mes yeux la quintessence de sa perpétuelle recherche. Le trait est gras, d’un noir charbonneux ; j’y reconnais la radicalité de moments cruciaux dans la trace de son geste ; le propos figuré, visages, objets, fragments de paysage, s’y fait poésie lapidaire. Un art nécessairement ouvert… non seulement par l’évocation mais, au-delà, par le vecteur d’un regard, d’une pensée, qui tresse ainsi l’épaisseur charnelle de la sensation, la fragile émotion et l’aporie de l’idée blessée. On dépasse la vaine opposition terme à terme entre abstraction et représentation.

Regardez ces dessins extraits des pages du Rituel. L’ouverture y déjoue une illustration lourdement symbolique. Elle fait signe, avec la grâce de la simplicité, en venant entailler toute suffisance repue. D’emblée, en regard de la page de titre, un rectangle incomplet. Comme une « entrée en matière » dans le mystère du sacrement.

Ce simple rectangle ouvert en haut, à l’instar de l’arbre printanier si légèrement évoqué page 57, de la jarre en page 100 (premier scrutin) ou, page 108 (deuxième scrutin) de la main marquant la paupière d’un « Effata, » pour qu’elle s’ouvre à l’autre lumière, la Lumière du monde, Jésus-Christ : l’index vertical est illimité.

Et en page 79, pour l’Appel décisif, un « trait de génie, » la pure verticale d’un geste libre.

Mais Gérard Ttaquandi continue de photographier. Les éditions Rue Visconti publient en 2011 un recueil de ses œuvres récentes. Un modèle d’édition, sobre et précieux à la fois. Et précieux parce que sobre. A cette occasion on pouvait se confronter à des tirages de grand format exposés dans la galerie. Expérience déterminante. Très sensiblement, on éprouve ce que permet une ancienne technique de tirage, la résinotypie : un juste équilibre entre picturalité et représentation. Les noirs tirent leur profondeur d’une encre qui affleure ; un des tirages laisse deviner des traces de pinceaux ; un tirage de négatif donne à l’image la luminosité d’un écran. Je revois en filigrane un travail très riche d’encre sur papier, que le centre d’art Bouvet-Ladubay à Saumur avait montré en 2003.

On aura compris : les sujets, pierre des bâtiments ou d’une sculpture, végétations entrelacés de sous bois maintiennent en tension la sensation, l’émotion et l’intelligence que mon regard peut tresser comme un pont suspendu. Vers de nouvelles contrées de la pensée. De l’âme.

De « la vraie beauté. »

Non, Gérard Traquandi n’installe pas d’environnements décoratifs, genre vitrines de Noël ou attraction pour Nuit blanche. Effet immédiat : « Comme c’est joli ! » Son travail tient à distance la beauté « illusoire et trompeuse, superficielle et éblouissante jusqu’à l’étourdissement. Au lieu de faire sortir les hommes d’eux-mêmes et de les ouvrir à des horizons de vraie liberté en les attirant vers le haut, elle les emprisonne en eux-mêmes. » Il manifeste que, « la vraie beauté ouvre le cœur humain à la nostalgie, au désir profond de connaître, d’aimer, d’aller vers l’Autre, vers l’Au-delà de soi. Si nous acceptons que la beauté nous touche intimement, nous blesse, nous ouvre les yeux, alors nous redécouvrons la joie de la vision, de l’aptitude à percevoir le sens profond de notre existence, le Mystère dont nous faisons partie… » (Benoît XVI, discours aux artistes, 21.11.2009). Alors, nous apprenons à résister à cette beauté horizontale des Rameaux, toute extérieure et politique, à la gloire d’un homme, pour nous ouvrir à la beauté verticale et intérieure du Ressuscité, tendue vers la gloire de Dieu.

La vraie beauté a traversé la Passion, la Dérision et la Crucifixion qui défigurent. Elle connaît intimement la mort du « plus beau des enfants des hommes. » Ps.45,3 Elle dépasse cette défiguration. Loin des illusions persuasives utilisées par l’imagerie des sectes, loin des spectaculaires attractions de ceux qui savent manipuler nos émotions, l’art authentique explore avec humilité ce qu’il espère, ce qu’il désire. Accueillant à la grâce.

P. Michel Brière, au service du Monde de l’art, Paris

et aumônier des Beaux-arts